更新日:2024年12月23日

水溶性ビタミンとは?種類と働き、含まれている食べ物について解説

ビタミンは水溶性と脂溶性に分けられることをご存じでしょうか? なかでも、水溶性ビタミンは、血液などの体内の水分に溶けやすく、体にとどまる量が限られるという性質を持っています。そのため、日々の食事やサプリメントなどから上手に摂取することが重要です。今回は、「水溶性ビタミン」の働きや摂り方のコツをご紹介します。「ビタミンをバランスよく摂取できているか不安…」「最近忙しくて、食事のバランスが乱れている」という人は、ぜひ参考にしてみてください。

監修

福渡 努 先生

滋賀県立大学 人間文化学研究院 教授/日本ビタミン学会 理事/ビタミンB研究委員会 副委員長

INDEX

そもそもビタミンとは?

ビタミンとは、エネルギー産生を円滑に行うために必要な栄養素の一つです。

食事から摂取できる栄養素の中には、炭水化物(糖質※1)・タンパク質・脂質・ミネラル・ビタミンの「五大栄養素」があります。そのなかでも「三大栄養素」である炭水化物(糖質)・タンパク質・脂質は、私たちが日々活動するためのエネルギー源であり、「エネルギー産生栄養素」とも呼ばれています。

それに対し、ビタミンやミネラルなど、必要とされる摂取量がごくわずかな栄養素のことを「微量栄養素」といいます。必要量は微量ですが、エネルギー産生栄養素の代謝※2に欠かせない補酵素※3などとして働いているため、不足すると健康状態に問題が起こることも。体内で作り出すことはできないので、食事などから摂取する必要があります。

ただし、忙しい毎日のなかで全ての栄養素を食事から充分に補うことは難しく、その理由は栄養素の種類によって多く含まれる食品が異なるためです。

最近のある調査結果によると、ミネラルの一つであるカルシウムが全ての年齢層で充分に摂れておらず、女性の多くで鉄の摂取量の不足割合が高くなったりする現状もあります。その他、タンパク質、食物繊維、カリウムが目標量の下限値を下回っている人が一定の割合でいることが分かっています。

また、令和元年の国民健康・栄養調査(厚生労働省)のデータによると、健康食品を摂取している方の割合は、男性で30.2%、女性で38.2%という結果になりました。特に摂取目的は、20代女性で「ビタミンの補充」と回答した方の割合が最も高く、普段の食事だけではビタミンなどを補えていないという意識のあらわれといえるでしょう。

特に、水溶性ビタミンはその特性から食事から摂取しようとしても調理過程などで流出しやすいとされているため、この後紹介する摂取のポイントを抑えて、効率よく摂取するのがおすすめです。

※1:炭水化物は「食物繊維」と「糖質」に分けられ、なかでも糖質がエネルギー産生に関わっている

※2:栄養素からエネルギーを作ったり、成長や組織の修復などを行ったりする化学反応

※3:酵素は、体内の化学反応を引き起こすために必要とされるタンパク質のこと。補酵素は、酵素のみで化学反応が起こらない場合に必要となる有機化合物。補酵素の多くはビタミン

ビタミンは水溶性と脂溶性の2種類

ビタミンは全部で13種類あり、水に溶ける水溶性ビタミンが9種類、水に溶けない脂溶性ビタミンが4種類と大別されています。

・水溶性ビタミン

水溶性ビタミンは、体内の代謝に必要な酵素の働きを補う、補酵素となる栄養素です。ビタミンB群(B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、ビタミンCが含まれます。

水溶性ビタミンは、血液などの体内の水分に溶けやすく、一度に大量に摂取しても速やかに尿中に排出され、体内に一度に蓄積し活用できる量は限られています。したがって、日々継続して摂取することが重要です。

・脂溶性ビタミン

脂溶性ビタミンには、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKの4つが含まれます。水に溶けにくく、体に蓄積されやすいのが特徴です。脂肪組織や肝臓に貯蔵されやすく、摂り過ぎると過剰症を引き起こす可能性も。

水溶性ビタミンの働きと多く含まれる食べ物

各ビタミンの働きと、含有量の多い食べ物について表にまとめました。ビタミンの性質や働きをよく理解し、適量をバランスよく摂取できるようにしましょう。

| ビタミンの名称 | 成分名 | 代表的な働き | 多く含まれる食べ物 |

|---|---|---|---|

| ビタミンB1 | チアミン | 糖質の代謝(エネルギーへの変換)を助ける | ・豚肉 ・うなぎ ・大豆 など |

| ビタミンB2 | リボフラビン | 糖質・脂質・タンパク質の代謝に関与する | ・卵 ・レバー ・納豆 など |

| ビタミンB6 | ピリドキシン、ピリドキサール、ピリドキサミン | タンパク質の代謝に関与する | ・ブロッコリー ・玄米 ・バナナ など |

| ビタミンB12 | コバラミン | タンパク質の合成・代謝、赤血球の成熟に関与する | ・貝類 ・卵 ・チーズ など |

| ナイアシン | ニコチン酸、ニコチンアミド | 糖質や脂質の分解に関与する、皮膚の機能を保持する | ・魚 ・肉 ・小麦 など |

| パントテン酸 (ビタミンB5) | パントテン酸 | 糖質・脂質の代謝に関与する | ・チーズ ・卵、魚 ・納豆 など |

| 葉酸 | 葉酸 | タンパク質の代謝や合成に関与する | ・のり ・ほうれん草 ・枝豆 など |

| ビオチン (ビタミンB7、ビタミンH) | ビオチン | 脂質・タンパク質の代謝に関与する | ・きのこ ・ナッツ ・卵 など |

| ビタミンC | アスコルビン酸 | 酸化を抑制する(抗酸化作用) | ・キャベツ ・じゃがいも ・キウイ など |

ビタミンB群

ビタミンB群には、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12の他、ナイアシン、パントテン酸(ビタミンB5)、葉酸、ビオチン(ビタミンB7、ビタミンH)も含まれます。それぞれについて詳しくみていきましょう。

ビタミンB1

体のエネルギー源として重要な栄養素である「糖質」。その糖質からエネルギーに変換される際に必要な栄養素の一つがビタミンB1です。

食事から摂取した「糖質」は、最終的に「ブドウ糖」に分解されますが、特に神経を司る脳においては、ブドウ糖が唯一のエネルギー源です。ブドウ糖からエネルギー源を産生するビタミンB1は体の働きを補う重要な栄養素といえるでしょう。

コラム

エネルギー産生とビタミンB1の関係

私たちが日々、お米などの炭水化物からエネルギーを得て、元気に活動するうえでは、体内ではどのような活動が起こっているのでしょうか。

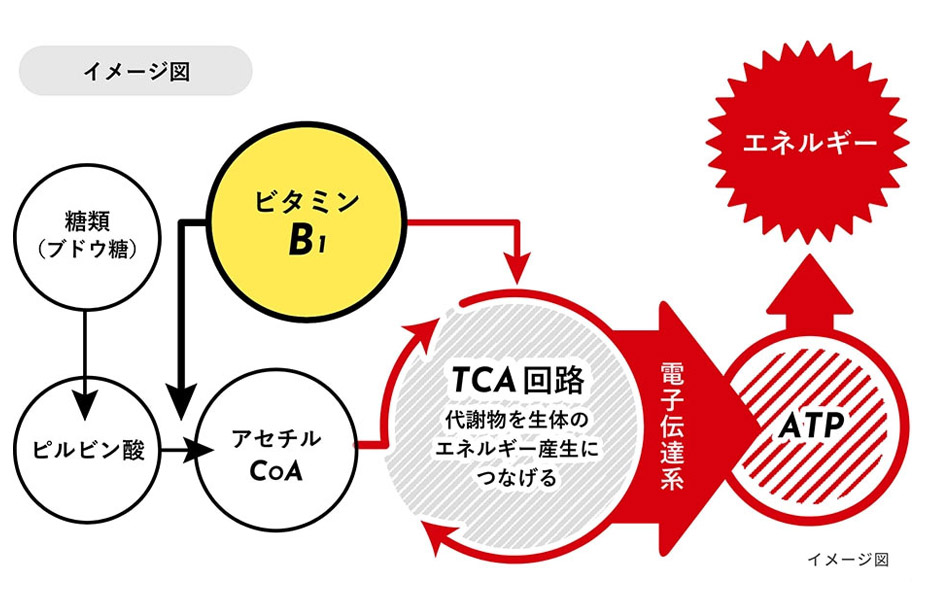

ビタミンB1はエネルギーを作るのに不可欠ですが、体内におけるエネルギー産生の流れについては想像しづらいかもしれません。これにはTCA回路(クエン酸回路)と呼ばれるエネルギー産生の代謝経路について理解する必要があります。

※ATP:エネルギーの供給・貯蔵に関わる重要な物質

まず、糖質(でんぷん)が分解されブドウ糖となり、体内に吸収されます。さまざまな代謝のステップを経てピルビン酸という物質に至りますが、ピルビン酸をアセチルCoAという次の物質に変換するときに必要となるのがビタミンB1です。そのアセチルCoAはTCA回路に入り、代謝の過程でエネルギーが産出されます。

つまり、糖質からエネルギーを産生するための「潤滑油」として、ビタミンB1が日々活躍しているのです。

ビタミンB2

ビタミンB2は、「成長ビタミン」「発育のビタミン」ともいわれ、ビタミンB1同様エネルギー代謝に強く関連している栄養素です。「三大栄養素」の代謝、エネルギー産生に関与する補酵素の働きも担っています。

発育促進を促す栄養素であり、皮膚や粘膜、髪などを健康に保つ性質があるので、健康的な美しさを保ちたい人は積極的に摂ることもおすすめです。

ビタミンB6

ビタミンB6は、人間が持つ約5,000種類の酵素のなかでも、約200種類の酵素を助ける働きがあり、タンパク質の代謝や、免疫機能の維持、神経伝達物質の合成に欠かせない栄養素です。

さらに、ビタミンB6は、大腸がんのリスクを下げる要因の一つであるという研究結果1)もあります。

ビタミンB12

ビタミンB12は、タンパク質や核酸の生合成、アミノ酸や脂肪酸の代謝に欠かせない栄養素です。葉酸と共に、脊髄で赤血球を作る役割も担っています。

ナイアシン

糖質や脂質の分解に必要な栄養素です。その他、皮膚・粘膜の炎症防止や血行促進など、細胞が正常に機能するため体内で幅広く活躍する栄養素です。

パントテン酸(ビタミンB5)

「パントテン」=ギリシャ語で「どこにでもある」という意味で名付けられた栄養素。糖質、脂質の代謝に関与しており、善玉コレステロールの増加や、ホルモンや抗体の産生などにも関連する栄養素です。

葉酸

ビタミンB12と同様に、赤血球の産生を助け、造血に関連するビタミン。アミノ酸の代謝やDNAの合成、タンパク質の合成などに関与しています。

葉酸は細胞の分裂や成熟を大きく左右するビタミンであり、特に妊娠時には胎児のために摂取することが望ましいでしょう。胎児の先天異常である神経管閉鎖障害の発症リスクを低下させることもわかっています。後述しますが、摂り過ぎには気をつけましょう。

ビオチン

「ビタミンH」とも呼ばれる栄養素で、タンパク質や脂質の代謝に関連するものです。その他、皮膚や髪、爪などを健康に保ち正常に維持させるために働く栄養素なので、こちらも肌あれが気になる人は積極的に摂取できるとよいでしょう。

1) Junko Ishihara, et al. Low intake of vitamin B-6 is associated with increased risk of colorectal cancer in Japanese men. The journal of nutrition 2007 Jul;137(7):1808-14.

ビタミンC

ビタミンCは、骨や腱などが結合するために必要なタンパク質「コラーゲン」の生成に必須の化合物です。コラーゲンには、肌や関節、血管の弾力を保ち、肌あれや出血などを防ぐ働きがあります。また、メラニンの産生を抑制し、しみやそばかす、日焼けなどによる色素沈着を緩和する効果も。

その他、抗酸化作用の働きを持つことでも知られています。

私たちの体は呼吸により取り込んだ酸素を利用してエネルギー産生をしています。抗酸化作用とは、その過程で発生する、通常よりも活性化された酸素である「活性酸素」の過剰な産生を抑制したり除去に至る働きのことです。

水溶性ビタミンが不足するとどうなる?

各水溶性ビタミンの特徴や働きを説明してきましたが、では不足すると体にとって何が問題になるのでしょうか。5年ぶりの改訂が予定されている日本人の食事摂取基準(2025年版)では、病態のあらわれる状態を欠乏、欠乏のリスクがある状態を不足と定義することになりましたので、ここでは主に体内で欠乏した場合はどのような影響があるのかについて、考えられる代表的な症状を表にまとめました。

| ビタミンの名称 | 欠乏すると起きやすい 代表的な疾患・症状 |

|---|---|

| ビタミンB1 | 脚気、ウェルニッケ脳症など |

| ビタミンB2 | 口角炎、口内炎、角膜炎など |

| ビタミンB6 | 皮膚炎、貧血、食欲不振、末梢神経の障害など |

| ビタミンB12 | 悪性貧血、神経障害など |

| ナイアシン | ペラグラ、下痢、口内炎など |

| パントテン酸 (ビタミンB5) | 手足の痺れ、食欲不振など |

| 葉酸 | 悪性貧血、高ホモシステイン血症など |

| ビオチン (ビタミンB7、ビタミンH) | 悪心、食欲不振、皮膚炎、脱毛など |

| ビタミンC | 壊血病、疲れやすい、筋力低下など |

ビタミンB群

ビタミンB群の栄養素は、日常をより元気にはつらつと過ごすために欠かせないものです。これから詳しくみていきましょう。

ビタミンB1

ビタミンB1不足は、長期間食事から摂取できない期間が続く場合、もしくは日常的に運動をする人、アルコールや糖質を大量に摂取する人に起こりやすいことがわかっています。

欠乏状態になると、「脚気」や「ウェルニッケ脳症」が起こりますが、現代では極めてまれです。しかし、災害時や偏食など長期にわたってビタミンB1が不足すると、だるさやむくみなどの症状が起こることもあります。

また、最近では高齢者全体で心不全患者の増加がみられ、ビタミンB1不足はその原因となっているかもしれない点が指摘されています。

日常生活においても、ビタミンB1が不足していると、だるさや疲労、集中力の低下を感じることもあるため、その場合、栄養ドリンクなどを用いて補うことも一つの方法です。

- 疲労の回復、集中力の維持・改善におすすめのアリナミン製品

常にビタミンの摂取を意識し続けることは難しいかもしれませんが、例えば糖質をよく摂る人(お酒をよくのむ人や、白米や糖分をよく食べる人)や、激しい運動を行う人はエネルギーの産生が多くなるので、ビタミンB1が不足しないように注意しましょう。

- 肉体疲労時のビタミンB1などの補給におすすめのアリナミン製品

コラム

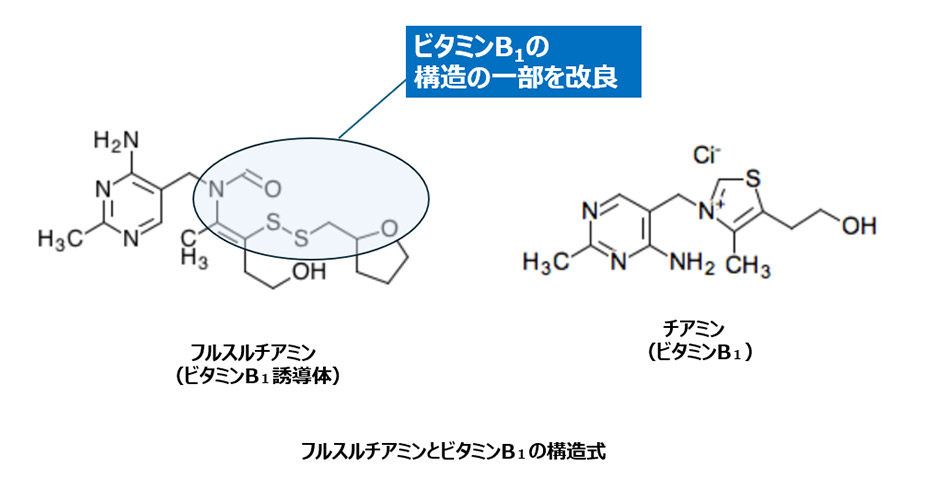

ビタミンB1がより吸収しやすくなった「フルスルチアミン」(ビタミンB1誘導体)

私たちが活動するうえで、エネルギーを作る助けとなるビタミンB1はなくてはならない存在です。ただし、水溶性のために体に吸収されにくく、各組織へ移行しづらいという欠点があります。そこで「フルスルチアミン」という、ビタミンB1をより吸収しやすくした誘導体が開発されました。

▼フルスルチアミンの構造式

フルスルチアミンは、効率的にビタミンB1を吸収できるだけでなく、脳内のドーパミン放出を促進し、自発的な身体活動を高める効果があると実験2)によって判明しています。フルスルチアミンによって人々の自発的な運動意欲の向上、フレイル(健康な状態と要介護状態の中間の状態)の予防などが期待されています。

2) Masato Saiki et al. Thiamine tetrahydrofurfuryl disulfide promotes voluntary activity through dopaminergic activation in the medial prefrontal cortex. Scientific Reports 8, 11 July 2018.

- <ビタミンB1の効果的な摂り方や上限量などはこちらをチェック>

ビタミンB2

ビタミンB2の不足は、乳製品や豆類などの食事からの摂取量が不足したときや、何らかの病気、薬の影響などによって起こります。その場合、ビタミンB2のみが不足するのではなく他のビタミンと一緒に不足することが知られているので、食事から栄養素を摂る場合は、バランスよくビタミン摂取を心がけましょう。

欠乏の症状として具体的なものは、口角炎や口内炎、顔色が青白くなることなどが挙げられます。余剰分は体外に排出され、体内に蓄積されにくい栄養素なので、過剰摂取によるリスクは起こりにくいでしょう。

- <ビタミンB2の効果的な摂り方や必要量などはこちらをチェック>

ビタミンB6

ビタミンB6の不足は、口内炎・皮膚炎などの症状が起こります。赤血球を産生するビタミンなので貧血にも関わりがあり、特に成人の場合は皮膚炎やけいれん発作なども症状として考えられるでしょう。

バランスの取れた食生活を送っていれば不足しにくいですが、偏食気味の人やインスタント食品・外食中心のビタミンB6が不足した食生活を送っている人は注意しましょう。ビタミンB2同様、単独で不足することはあまりみられませんが、他のビタミン(ビタミンB12や葉酸など)もバランスよく摂取することが理想的です。

また、女性の場合は妊娠・授乳期、ピル服用期間により多くのビタミンB6摂取が推奨されるので、その時期は表中の食材を積極的に摂るようにしましょう。

過剰に摂取すると、感覚性ニューロパシー(感覚神経障害)が起こるリスクがありますが、通常の食事からの摂取に限っては、まず過剰症の心配は必要ないでしょう。

- <ビタミンB6の効果的な摂り方や必要量などはこちらをチェック>

ビタミンB12

ビタミンB12の不足は、代表的なものとして赤血球が未成熟なままあらわれてしまう悪性貧血(巨赤芽球性貧血:きょせきがきゅうせいひんけつ)があります。また、萎縮性胃炎を持病とする方も、ビタミンB12の吸収や利用が阻害され、不足しやすいので、積極的な摂取が望ましいです。

魚介類に多く含まれているため、魚介類の摂取機会が少ない人やベジタリアンの人は不足する可能性があります。過剰に摂取しても吸収されないことから、過剰摂取によるリスクはほとんどないといえるでしょう。

- <ビタミンB12の効果的な摂り方や必要量などはこちらをチェック>

ナイアシン

ナイアシンの不足は、主にペラグラという疾患を引き起こします。ペラグラとは、皮膚、消化器、神経症状が起こるビタミン欠乏症のことです。

ナイアシンは食事から直接摂取する以外にも、必須アミノ酸の一つであるトリプトファンという物質から体内で合成できることが知られています。ナイアシンの摂取だけでは摂取量が充分ではないので、乳製品などのタンパク質を多く含む食材を意識して摂ることでトリプトファンをあわせて補うことにもなり、結果としてナイアシン不足のリスクを避けることができます。

過剰に摂取すると、消化不良、重篤な下痢、便秘、肝機能低下、劇症肝炎など、消化器系や肝臓に障害が生じるリスクがあります。

葉酸

葉酸の不足は、ビタミンB12不足と同様に悪性貧血(巨赤芽球性貧血)になることがあります。一般的に不足しにくい栄養素ではありますが、妊娠中の女性やよく飲酒をする人に不足しやすいとされています。

通常の食事では不足や過剰摂取の心配はありませんが、妊娠中の女性や成長期の子どもは葉酸が成長に必要な栄養素となるので、意識して摂るようにしましょう。ただし、栄養補助食品やサプリメントから摂り過ぎてしまうと、神経症状などの健康障害をもたらすため、注意が必要です。

- <葉酸の効果的な摂り方や必要量などはこちらをチェック>

ビオチン

ビオチンの不足は、皮膚炎・吐き気などの症状があります。通常の食生活を送っていれば不足することはありませんが、生卵を摂取し過ぎるとビオチン欠乏症になることもあるので注意してください。

また、成人では不足しにくいものの、乳児期にはビオチン不足による皮膚症状がみられる場合もあります。尿として排出されやすいため、一般的に過剰摂取による健康被害はないとされています。

ビタミンC

ビタミンCの不足は、成人であれば疲労やイライラ、筋力低下を感じるなどの影響があります。重度のビタミンC欠乏症になると、皮下出血などの症状をはじめ、壊血病を引き起こすこともあります。

日常的に1日3食をバランスよく取れていれば不足することはありませんが、野菜や果物を取り入れない食事など偏食気味の人、アルコール依存の人などはビタミンCが不足しやすい傾向があるので注意しましょう。

これまで、ビタミンCは過剰に摂取しても余剰分は尿から排泄されるため、体への影響はないとされてきました。しかし、過剰摂取によるリスクについて少しずつ研究が進み始めており、たくさん摂取すればよいというものでもないということがわかってきています。

水溶性ビタミンを摂取するときのポイント

水溶性ビタミンは、前述の通りその性質から水に溶けやすく、体内にとどめておきにくいという特徴があります。ここからは、そんな水溶性ビタミンの弱点を克服して、効率的に摂取するためのポイントを紹介します。

調理法を工夫する

脂溶性のビタミンは比較的加熱に強く、茹でる/煮るなどの調理に適しているのに対し、水溶性ビタミンは調理の加熱によって栄養素が減る可能性があります。

できる限り栄養素を減らさずに摂るためには、次のように調理することを意識してみてください。

- ・野菜を水で洗うときも、簡単に流すのみとする。

- ・炒める/揚げるといった調理法でビタミンを保持する

- ・加熱に弱いものも多いため、サラダにするか加熱時間を短くする

- ・スープやみそ汁など、汁物にすることによって溶け出したビタミンも一緒に摂取する

- ・栄養素を逃さないように、材料を大きく切る、皮がついたまま調理するなどの工夫をする

他の栄養素と一緒に摂る

いくつかのビタミンは他の栄養素と掛けあわせて摂ることで、より吸収効率がよくなるものもあります。具体的にみていきましょう。

ビタミンB1

ニンニクや玉ねぎに含まれている化合物の「アリシン」と結合してアリチアミンになると、吸収率が高くなることがわかっています。

ビタミンB1は、ブドウ糖からエネルギーを産生するときになくてはならない補酵素として働きかける栄養素です。ブドウ糖を多く含む炭水化物と一緒に摂ることによって、疲労回復や身体活動量増加につながります。

サプリメントやビタミン剤などを活用する

栄養素は食事から摂ることが重要ではありますが、必要に応じてサプリメントやビタミン剤の活用を検討してみるのもよいでしょう。

多忙であったり、病気にかかって食欲不振に陥っていたりするときは1日3食、バランスよく食事を取ることが難しいこともありますよね。また、1日3食しっかり食べて規則正しい生活習慣を送っているにもかかわらず疲れやすい人は、必要なビタミンが不足し、新型栄養失調※になってしまっているかもしれません。バランスのよい食事を基本にしつつも、そのような場合は、サプリメントやビタミン剤、栄養ドリンクなども活用して、不足分を補えるようにしましょう。

なお、ビタミンB1を体内に吸収しやすい形に改良したフルスルチアミン(ビタミンB1誘導体)は、栄養ドリンク(指定医薬部外品)や医薬品にしか配合されていません。日々の生活に取り入れることで、日ごろから疲労対策を欠かさないようにしましょう。

※食生活の偏りなどによって、摂取カロリーは足りているが特定の栄養素が不足している状態

- <関連記事>

- 疲労の回復・予防、病中病後など食欲不振時の栄養補給におすすめのアリナミン製品

水溶性ビタミンの働きを知って、必要な栄養素を補おう

水溶性のビタミンは三大栄養素と同じく、自分で体内から作り出せるものはほとんどなく、日々摂取していく必要があります。体内で産生できないにもかかわらず、生活するうえで必要なエネルギー産生を助け、全身の諸機能を正常に働かせるなど、私たちにとって必要不可欠な栄養素です。

食生活のバランスが気になる人や、疲れや肌あれが気になる人はまず普段の食事を見直して、それでも難しい場合は栄養ドリンクなどから必要な栄養を確保しましょう。

- <参考文献>

- 日本人の食事摂取基準(2020年版)、(2025年版)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/syokuji_kijyun.html - 国民健康・栄養調査(令和元年)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_chousa.html - 『ビタミンの新栄養学』2012、柴田 克己、福渡 努(編)

- 日本人の食事摂取基準(2020年版)、(2025年版)