抗疲労成分「フルスルチアミン」を配合した

アリナミンが 疲れに効く理由とは?

抗疲労成分「フルスルチアミン」を

全シリーズに配合※

アリナミンは疲れの原因とその課題に着目し、有効成分を独自開発・配合を実現しました。疲れの原因とその時に私たちは何が必要なのか、詳しく解説します。

※医薬品・指定医薬部外品に限定

そもそも疲れの原因

疲れの原因のひとつは

「修復エネルギー不足」

細胞のエネルギー不足と疲れのメカニズム

細胞は日々、活動するためのエネルギーを自ら作りだしています。

しかし、同時に活性酸素も発生させてしまうので細胞がダメージを受けてしまい、機能が低下してしまいます。

細胞機能が低下した状態のまま、無理して働き続けると、細胞を修復するためのエネルギーも不足してしまい、修復が間に合わず、疲れが症状となってカラダに出てきてしまいます。

そんな時にこそビタミンB1の摂取が重要

POINT.01

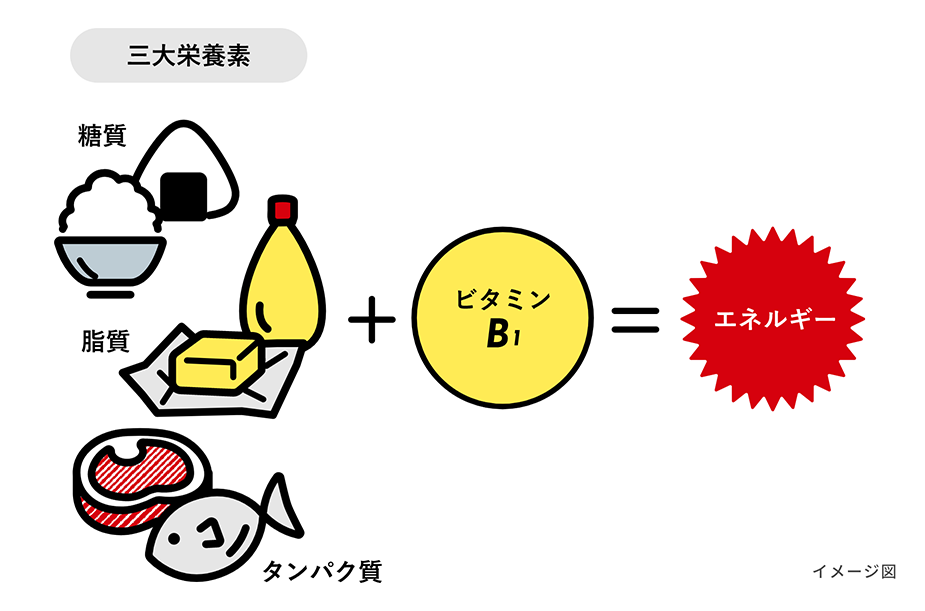

ビタミンB1のはたらき

ビタミンB1は三大栄養素の代謝を助ける「潤滑油」のはたらきをします。

細胞のエネルギーのもとになるのは、普段の食事からとる三大栄養素(糖質・脂質・タンパク質)ですが、特に糖質は、脳や心臓、筋肉の主要なエネルギー源となる大切な栄養素です。

そして、糖質からエネルギーを作るのに不可欠な栄養素がビタミンB1です。

ビタミンB1は三大栄養素のようにエネルギー源ではありませんが…

生きていく上で、必要不可欠な栄養素です。

POINT.02

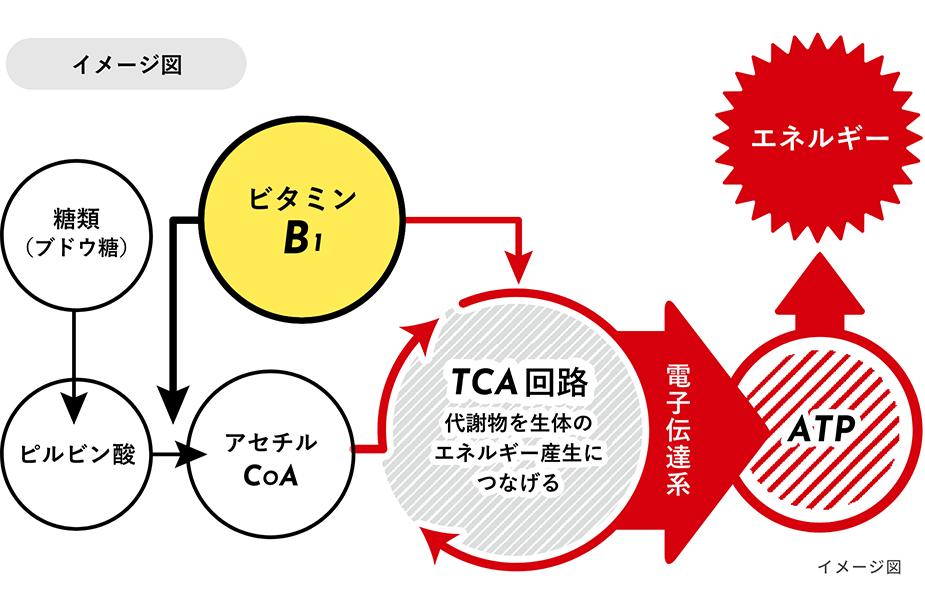

エネルギー産生のしくみとビタミンB1の関係

私たちの主要なエネルギー源である糖質の代謝にビタミンB1は、深く関与します。

- TCA回路とは

- エネルギー産生に重要な代謝経路。この回路が回転することで、効率のよいエネルギー産生が行われる。クエン酸回路とも呼ばれる。

- ATPとは

- エネルギーの供給・貯蔵に関わる極めて重要な物質。

- 糖質は単糖類であるブドウ糖などに分解されてから体内へ吸収される。

- ブドウ糖などはさまざまな代謝のステップを経て、ピルビン酸に変わる。

- ピルビン酸をアセチルCoAに変換するときに必要なのがビタミンB1。

- アセチルCoAはTCA回路に入り、代謝の過程でエネルギーが産出される。

※取り入れた栄養からエネルギーを効率よく産生する、生体内の化学経路。

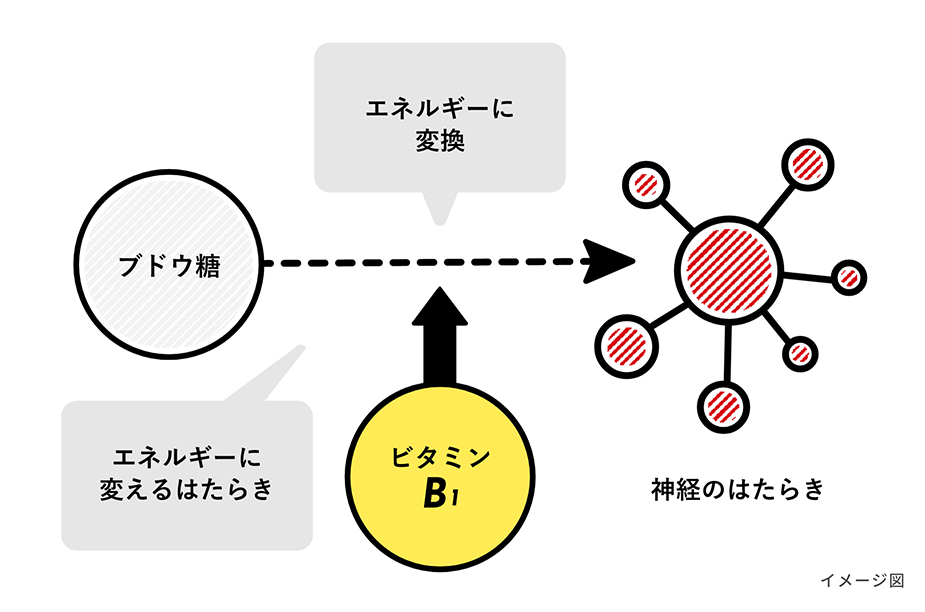

POINT.03

ビタミンB1は神経の情報伝達などのはたらきにも関与

ビタミンB1は糖質からエネルギーを作るのを助けるはたらきだけでなく、神経の情報伝達などのはたらきにも関与します。

神経細胞の主要なエネルギー源になるのがブドウ糖です。ビタミンB1は、そのブドウ糖をエネルギーに変える反応に関与し、神経のはたらきを支える重要な物質でもあるのです。

ビタミンB1不足などで神経機能がうまくはたらかないとあらわれる症状である神経痛などにもビタミンB1は有効です。

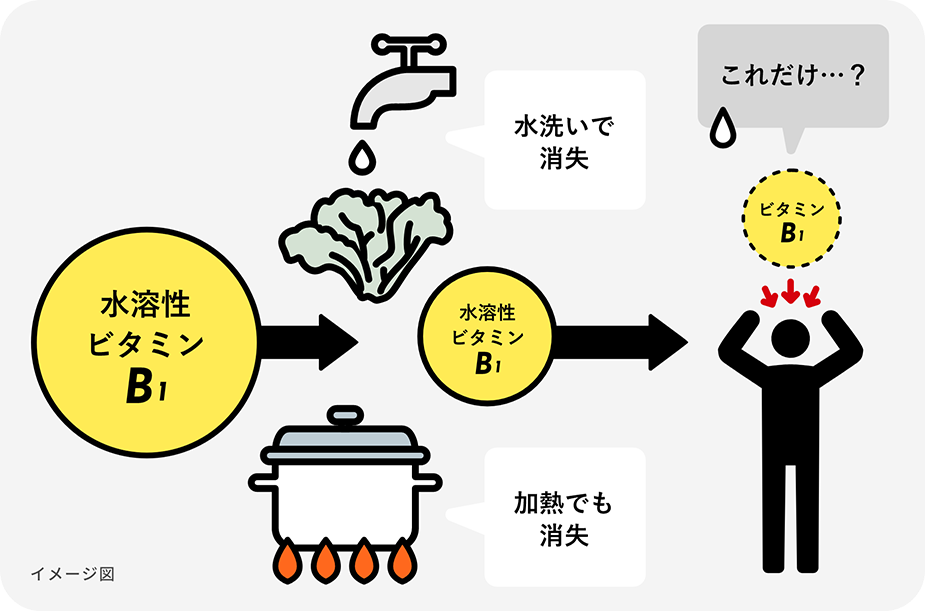

POINT.04

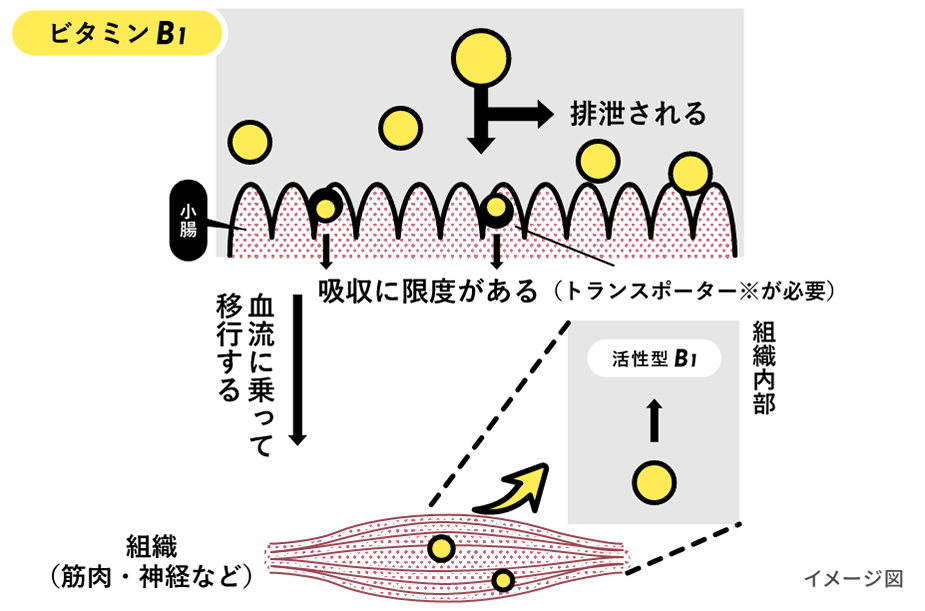

ビタミンB1の弱点 カラダに吸収されにくい

十分なエネルギーを得るためには、ビタミンB1は重要ですが、食品から摂取するビタミンB1には、カラダに吸収されにくい性質があります。

ビタミンB1は、水溶性のため調理時の水洗いによっても流出しやすく、加熱でも失われがちで、1回の摂取で10mgくらいまでしか吸収されず、体内に蓄えられない性質なのです。

一度にたくさん摂ろうとしても吸収できる量に限りがあることがわかっています。

つまり、ビタミンB1は欠乏しやすい栄養素の一つなのです。

POINT.05

ビタミンB1の性質を改善した成分「フルスルチアミン」

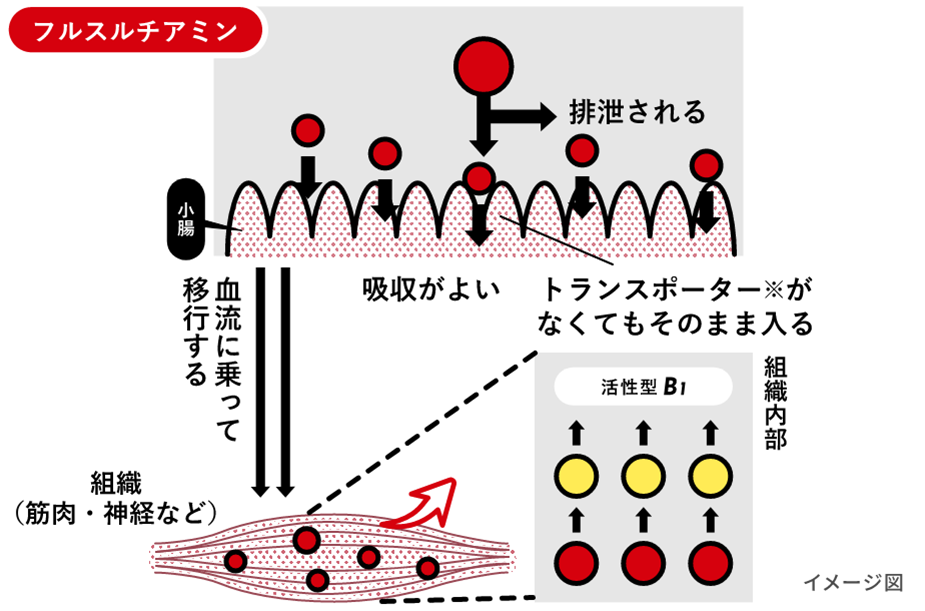

フルスルチアミンの3つの特徴

ビタミンB1に比べ、腸管からの吸収が

すぐれているので、より多く吸収される筋肉や神経などの組織内に

多く届けることができるビタミンB1に比べ、細胞内で効果を発揮する形である「活性型ビタミンB1」を多く体内で作ることができる

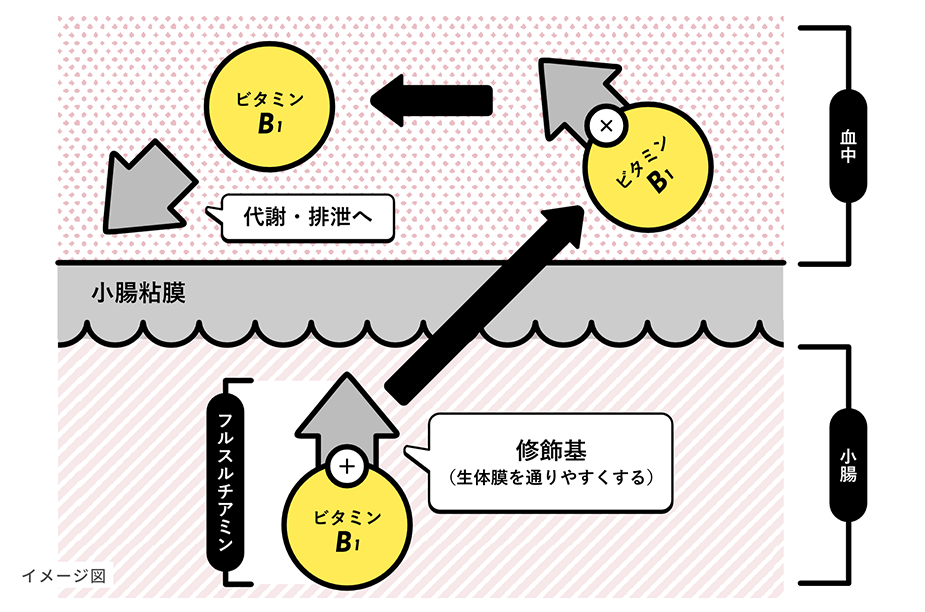

ビタミンB1より多く体内に吸収され、組織へよく移行する理由

水溶性であるビタミンB1は脂質でできている小腸の細胞膜をトランスポーター(輸送担体)がなければ直接通過できないのに対し、脂溶性であるフルスルチアミンはトランスポーターが無くても細胞膜を通過して血中又は体内などに入ることが可能です。

そのため、ビタミンB1に比べて、より多く吸収され、組織内に多く届けることができます。

活性型ビタミンB1を多く生成できる理由

ビタミンB1は、細胞内に入ってから「活性型ビタミンB1」に変換されることで、エネルギーの産生を助け、神経などのはたらきを正常に保つ補酵素として働きます。

吸収された後にフルスルチアミンから復元されたビタミンB1も、活性型B1に変換されて作用される点は同じですが、フルスルチアミンはビタミンB1に比べ吸収がよいので、「活性型ビタミンB1」になる量が多いのが特徴です。

※ここでのトランスポーターとは、小腸の細胞膜の内と外でビタミンB1などの物質を通過させるしくみのこと。

フルスルチアミンは

『抗疲労成分』であり、疲労回復の鍵!

アリナミンは全シリーズに配合※

※医薬品・指定医薬部外品に限定

錠剤

たまった疲れや、肩こり・腰痛など

カラダの痛みに悩んでいる人におすすめ

ドリンク剤

疲れのタイプやおすすめの飲用タイミングなど

目的にあわせて選べるドリンクシリーズ

パウチ

疲労の回復・予防に。

アリナミンのパウチドリンク