更新日:2025年2月27日

三大栄養素とは? 五大栄養素との違いや適切な摂取バランスを紹介

三大栄養素とは、炭水化物、たんぱく質、脂質という3つの栄養素を指し、これらは人間の生命維持や日常生活に欠かせない重要な成分です。本記事では、それぞれの栄養素の働きや、エネルギー産生における適切な摂取バランスについてわかりやすく解説します。日常生活で感じる疲れやだるさ、集中力の低下などは三大栄養素の摂取不足による可能性もあります。正しい知識を得て、バランスのよい食事を意識することで、疲れにくい体や健康的な生活を手に入れましょう。

監修

福渡 努 先生

滋賀県立大学 人間文化学研究院 教授/日本ビタミン学会 理事/ビタミンB研究委員会 副委員長

INDEX

三大栄養素とは?

三大栄養素とは、栄養素のなかでもエネルギー産生にかかわる栄養素である、「炭水化物」「たんぱく質」「脂質」の総称です。別の言い方では、「主要栄養素」「多量栄養素」「三大熱量素」「エネルギー産生栄養素」などとも呼ばれます。

そもそも「栄養」とは、生命の維持や活動・発育のために必要なものを取り入れ消化・吸収・代謝を経る一連の流れのことを意味します。そして「栄養素」とは、栄養に利用するために取り入れる成分のことです。咀嚼(そしゃく:食べ物をよく噛むこと)や嚥下(えんげ:食べ物を飲み込んで胃に送ること)に支障がない健康な人の場合は、栄養素を食品や飲料として口から摂取しています。

栄養素と一口で言っても、その種類や必要量はさまざまです。そんな中、「炭水化物」「たんぱく質」「脂質」の三大栄養素は、エネルギー源となるため、必要とされる栄養素のなかでも特に重要視されています。詳しくは後述しますが、三大栄養素の摂取不足が続いてしまうと、だるさや疲れを感じやすくなったり、集中力の低下が見られたりと、何らかの症状として現れます。

三大栄養素と五大栄養素の違い

三大栄養素に、ビタミンとミネラルを加えた5つを「五大栄養素」と呼んでいます。

三大栄養素を摂取することでエネルギーの源は確保できます。しかし、ヒトが生きて活動をするためには三大栄養素の他に、体を構成する要素としてミネラルが必要で、かつ、体内で行われるさまざまな生命活動にはビタミンが必要とされます。また、三大栄養素は食べたらそのままエネルギーになるのではなく、消化・吸収・代謝を経てエネルギーに変換されるという過程があり、その過程でもビタミンが必要です。

三大栄養素が「主要/多量栄養素」と呼ばれるのに対して、ビタミンやミネラルは「微量栄養素」と呼ばれます。必要量は三大栄養素に比べると微量(わずか)ですが、不可欠であることは三大栄養素と同じ。特にエネルギー産生においては、ビタミンB₁が重要な役割を果たしています。

三大栄養素の主な役割

三大栄養素の主な役割やその他の特徴は以下のとおりです。

| 栄養素名 | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 | |

|---|---|---|---|---|

| 糖質 | 食物繊維 | |||

| エネルギーになるか否か | なる | ならない | なる | なる |

| 1gあたりのエネルギー量 | 4kcal | ― | 4kcal | 9kcal |

| 主な役割 | 血液中のブドウ糖(血糖)となり、エネルギー源として活用される。 | 便秘予防、腸内フローラ※2を整える | 筋肉や骨、皮膚、血液、ホルモン、抗体などの材料として使われる | エネルギー源となる他、細胞膜やホルモンなどの材料として使われる |

| 多く含まれている食品 | ご飯、パン、そば、うどんなどの主食として食べることの多い食品 | 野菜や果物、きのこ、海藻 | 肉や魚などの副菜(おかず)として食べることの多い食品 | 肉の脂身や乳製品、調理に使う油脂、青魚などの魚類 |

| 摂取不足の影響 | 仕事や勉強などの効率低下、疲れやすい、低血糖症状などが生じる可能性。やせ、フレイル※1 | 便秘、腸内フローラの乱れ | 筋肉量や筋力の低下(サルコペニア※3またはサルコペニア肥満※4)、フレイル | 一部のホルモンの不足。やせ、フレイル。ただし、国内では不足はまれ |

| 摂り過ぎの影響 | メタボリックシンドロームや肥満。糖尿病のリスクが高まる可能性 | 下痢やお腹が張りやすくなるなど | 腎臓病の人では腎機能低下が速まる可能性 | 動物性の脂質では動脈硬化の進行を速め、メタボリックシンドロームや肥満を引き起こす可能性 |

※1 フレイル:

加齢にともなう予備能力の低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態。要介護予備群。

※2 腸内フローラ:

腸内に生息している細菌群。腸内にはさまざまな種類の膨大な細菌が存在していて、その様子がお花畑(フローラ)のように見えることから名付けられた。医学用語では腸内細菌叢。

※3 サルコペニア:

筋肉量や筋力が低下した状態。やせている人に多い。

※4 サルコペニア肥満:

太っていて外見上はしっかりしているが、実際は脂肪が多く筋肉がやせ細っている状態。

三大栄養素①|炭水化物とは

炭水化物とは、化学的に「炭素に水分子が付いた形の分子式で表される有機化合物」と説明される物質のことで、食品の栄養素としては、糖質と食物繊維から構成されます。このうち、身体のエネルギー源となるのは糖質で、食物繊維はエネルギー源として使われません。

炭水化物の働き

・糖質

食品に含まれている糖質(でんぷん)は、ブドウ糖という単糖(それ以上には分解できない状態の糖)にまで消化された後、血液中に取り込まれます。血液中に取り込まれた後のブドウ糖を「血糖」と呼び、その血糖は全身の細胞の主要なエネルギー源として利用されます。なお、糖質のエネルギー量は1gあたり約4kcalです。

- <ブドウ糖について詳しく知りたい方はこちらをチェック>

・食物繊維

食物繊維はエネルギー源にはなりません。しかし、便秘予防や腸内フローラにとって重要な栄養素です。

良質な炭水化物を多く含む食品

良質な炭水化物とは、穀物であれば精製度の低い玄米や雑穀米、調味料ではスクロース(ショ糖、砂糖)ではなくイソマルツロース(ハチミツやサトウキビなどにごく少量含まれている天然の糖質)などの消化吸収が比較的遅いとされる糖質が、「良質な炭水化物」と言えます。

炭水化物のうち糖質は、先ほどお話ししたように、血糖となって全身の細胞のエネルギー源として使われます。しかし、全身の細胞が必要とする量を上回る量の糖質が身体に入ってきた場合、血糖値が急激に上昇し始めてしまいます。これに反応して、インスリンという血糖値を下げるホルモンも多く分泌されます。血糖の急激な上昇と降下は、グルコーススパイクとも呼ばれ、身体への負担が大きくなってしまいます。

それに対して、炭水化物であっても食物繊維が豊富な食品、でんぷんなどの消化・吸収に時間のかかる食品は、インスリンの分泌や血糖値への影響が比較的ゆるやかです。それが「良質な炭水化物」と言える理由です。

コラム

炭水化物が栄養素としての働きを発揮するにはビタミンB1も必要

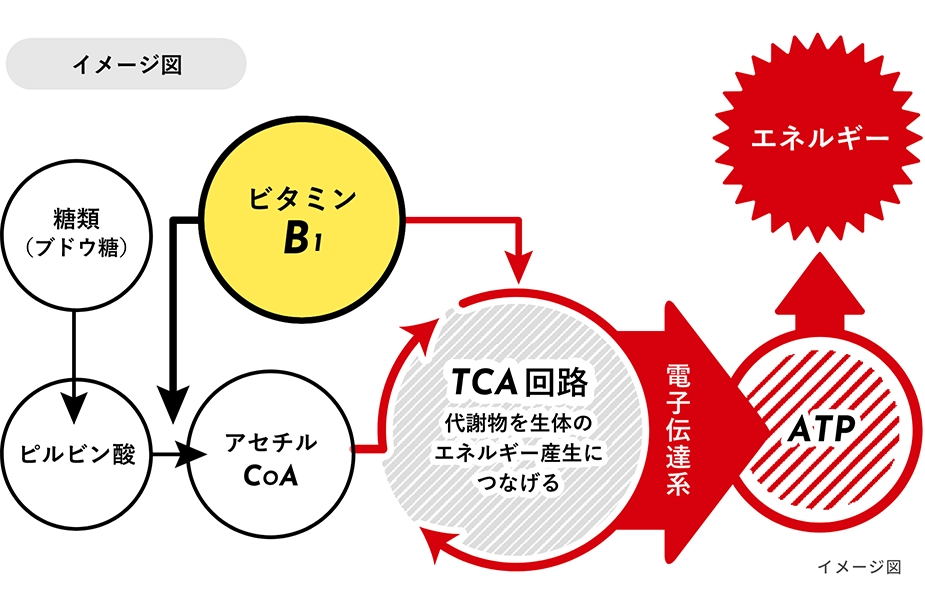

先ほど、炭水化物は、消化されブドウ糖になることでエネルギー源として使用されると解説しました。ただしブドウ糖がそのままエネルギーとなれるわけではなく、エネルギー産生過程ではビタミンB1が必要とされます。

少し詳しく解説しましょう。ブドウ糖はまず、細胞内に取り込まれた後、ピルビン酸に変わります。そしてビタミンB1の働きを借りてピルビン酸がアセチルCoAという物質に変換され、このアセチルCoAが細胞の中のミトコンドリアという小器官内の「TCA回路(クエン酸回路)」という仕組みに入って、エネルギー産生のプロセスが進みます。TCA回路、そして電子伝達系を経ることでATP(生体のエネルギー通貨)が生成され、ようやくエネルギーが供給されます。

ビタミンB1が不足していると、TCA回路・電子伝達系へと進む糖質の代謝を進行することができません。そのため、ビタミンB1はエネルギー産生に欠かせない存在と言えます。

- <ビタミンB1についてもう少し詳しく知りたい方はこちらをチェック>

三大栄養素②|脂質とは

脂質とは、化学的には「水に溶けにくく、分解するには有機溶媒が必要な物質」のことで、食品としては肉類の脂肪分や調味に使う油脂類が該当します。食品に含まれている脂質は、すい臓や胆嚢(たんのう)から分泌される消化液(すい液や胆汁)によって消化されます。

脂質の働き

消化管で吸収された脂質は、「アポ蛋白(たんぱく)」と呼ばれるたんぱく質と結合して「リポ蛋白」となり、血液の流れに乗って全身に届けられます。リポ蛋白の中の脂質は、コレステロールや中性脂肪などです。コレステロールは細胞膜やホルモンなどの材料として使われ、中性脂肪はエネルギー源として使われます。なお、脂質のエネルギー量は1gあたり約9kcalです。

良質な脂質を多く含む食品

脂質の中でも、魚の油に豊富に含まれている不飽和脂肪酸、具体的にはEPA(エイコサペンタエン酸)、DHA(ドコサヘキサエン酸)などは、血液をさらさらにしたり、認知機能の維持にもよい影響を与えることが知られ、良質な脂質と言えるでしょう。また、「植物ステロール」と呼ばれる果物や野菜、穀類などの中に含まれる植物のコレステロールは、血中のコレステロール濃度を低下させるため、こちらも良質な脂質と言えます。

このように、脂質も私たちにとって不可欠な栄養素ではありますが、現代日本のように脂質の豊富な食品があふれている社会で暮らしていると、過剰に摂取してしまう場合が少なくありません。不飽和脂肪酸も、良質とはいえ、摂り過ぎは出血傾向や下痢など体に良くない影響をもたらすことがあります。また、乳製品や肉などに多く含まれる動物性脂肪(飽和脂肪酸)の過剰摂取は、動脈硬化や肥満のリスクを高めてしまいます。したがって、高齢で食が細くなって摂取エネルギーが不足しているような場合を除いて、健康診断後の指導などでは一般的に、脂質を摂り過ぎないことに重点を置いた説明がされています。

三大栄養素③|たんぱく質とは

たんぱく質とは、生物を形作る基本となる構成成分である「アミノ酸」が結合してできている物質のことです。食品としては、肉や魚(脂身以外)に豊富に含まれていて、また穀物にもたんぱく質を多く含むものがあります。

たんぱく質の働き

たんぱく質は、体を形作る材料として用いられる栄養素です。食品中のたんぱく質は消化されてアミノ酸となり、アミノ酸は筋肉や骨、皮膚、毛髪、血液、免疫機能に必要な抗体、ホルモンなど、人体の新陳代謝(古くなった細胞を壊して新しい細胞に作り替えること)のために使われます。既にお話ししたように、たんぱく質もエネルギー源になり得るのですが、たんぱく質の栄養素としての主な働きは、このように体を形作る材料となることです。

なお、1gあたりのエネルギー量は糖質と同じく約4kcalです。

良質なたんぱく質を多く含む食品

たんぱく質は前述のようにアミノ酸が結合してできていて、たんぱく質食品の栄養価は、含まれているアミノ酸によって決まります。

アミノ酸は20種類あり、そのうち9種類は体内で作り出すことのできない「必須アミノ酸」です。必須アミノ酸がバランスよく含まれているたんぱく質を「良質のたんぱく質」と呼ぶこともできます。食品としては、肉や魚などの動物性たんぱく質だけに限らず、大豆製品などの植物性たんぱく質も良質と言えます。

三大栄養素の適切な摂取バランスとは?

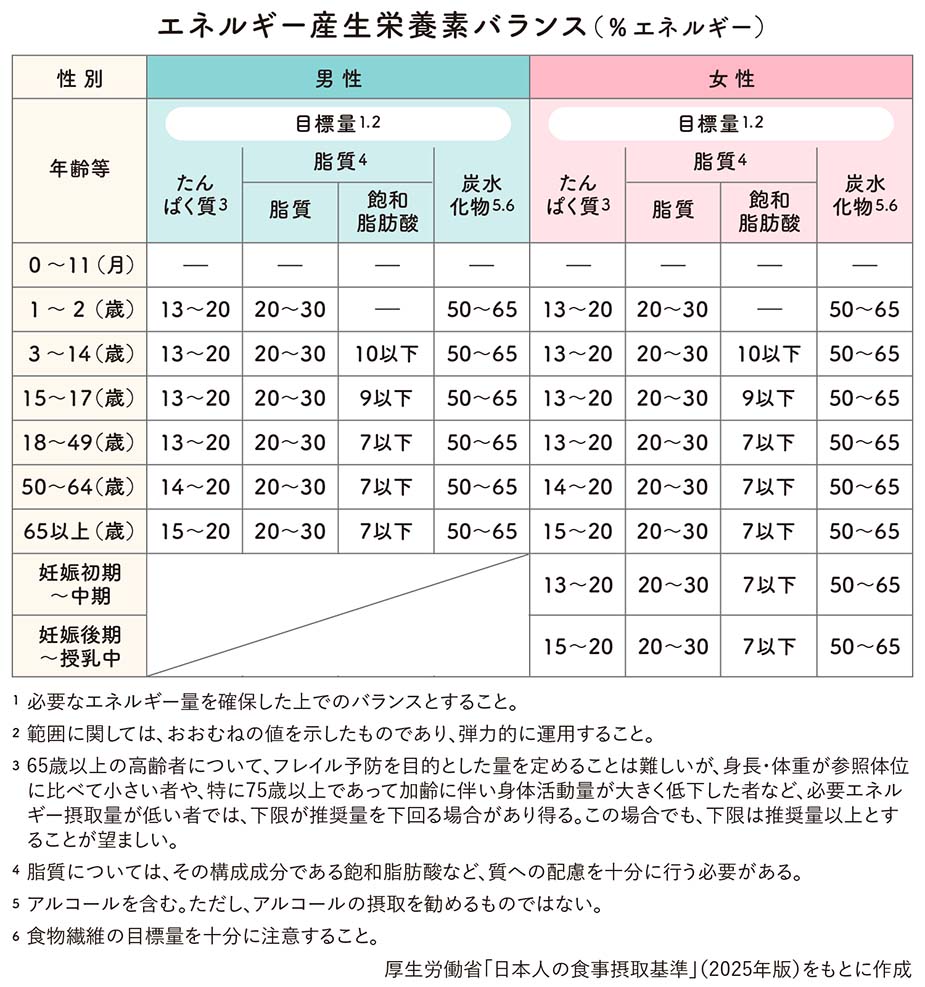

三大栄養素の摂取量のバランスのことを「PFCバランス」と言います。PFCは、たんぱく質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)それぞれの頭文字です。

一方、栄養素摂取量の目安は、各国の政府がその国の国民の生活習慣や疾病構造、実現可能性などを考慮して、「食事摂取基準(Dietary Reference Intakes;DRI)」を定めていて、日本では厚生労働省が「日本人の食事摂取基準」として5年ごとに策定しています。その「日本人の食事摂取基準」におけるPFCバランスは以下のとおりです。

なお、示されている数値は摂取エネルギーに占める割合(%エネルギー)であって、食材の重量の比率ではありません。

エネルギー産生における理想的な食事の取り方

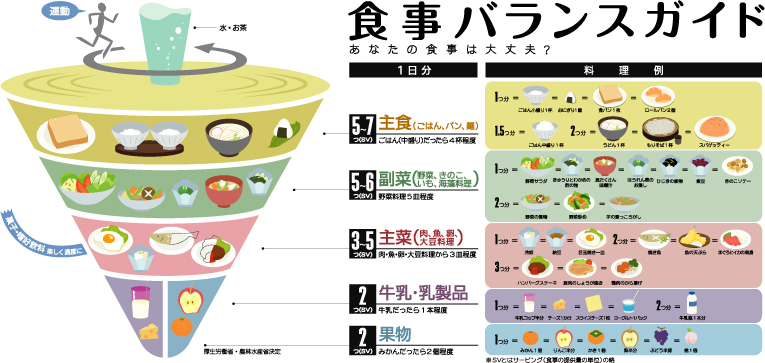

日々の食事の質を「エネルギー産生」という視点で高めるには、上述の「日本人の食事摂取基準」に近づけることが理想と考えられます。ただし、食べるべき量を一食あたりに換算し、さらに食材の何gに該当するかの換算など、ひと手間かかってしまい毎食行うのは少し難しいかもしれません。そこで、理想的なPFCバランスからの逸脱が少なくなるようにするための簡略化した方法が提案されていて、例えば「食事バランスガイド」がそれにあたります。

・食事バランスガイド

「食事バランスガイド」は、農林水産省と厚生労働省が策定した、食事のバランスを整えるためのガイドです。主食、主菜、副菜、牛乳・乳製品、果物の摂取量を「〇つ(SV)」という単位でカウントして、その配分が偏らないようにする(イラストのようなコマが倒れないようにする)ことで、バランスを整えられるように工夫されています。

SVは「サービング」という1回あたりに提供される食事の標準的な量の略です。カレーライスを例とすると、ご飯が約200g(主食2つ分)、肉が約60g(主菜2つ分)、野菜が140~150g(副菜2つ分)程度が入っていれば、主食2つ、主菜2つ、副菜2つとして数えます。

出典:農林水産省ウェブサイト

コラム

日本版栄養プロファイルモデル

2024年10月に、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所によって「日本版栄養プロファイルモデル」と呼ばれる食生活評価軸が策定されました。食品に含まれる栄養素などの量を健康増進の視点からスコア化またはランク付けして、健康的な食生活に生かす手法です。海外では複数の国で公的機関が策定済みで、食品パッケージなどにも利用されています。日本でも日本版栄養プロファイルモデルを活用して、食品事業者による食品や料理の改良が促進され、消費者の健康的な食品選択が促されることが期待されています。

・大切なことはエネルギーバランスだけではない

三大栄養素のバランスに注意することはもちろん大切ですが、それだけでなく五大栄養素も意識してビタミンやミネラルという微量栄養素を同時に配慮する食習慣が理想です。

また、三大栄養素のバランスが取れているかは、体重の変化や健康診断での血液検査の結果から推し量ることができますが、微量栄養素については、鉄などの一部のミネラルを除いて不足を知る機会が限られているのが現状です。

次からは、三大栄養素や五大栄養素の摂取不足が続いているときに、現れることのある症状や状態を取り上げていきます。

三大・五大栄養素の摂取が不足していると…

三大栄養素だけでなく、五大栄養素をバランスよく摂取できていないと、以下のような症状が現れる可能性があります。

だるさや疲れを感じやすくなる

摂取エネルギー量の不足が、だるさや疲れやすさとなって現れることがあります。このようなケースには、三大栄養素のいずれかが摂取不足状態である、またはすべてが少しずつ不足していて全体として足りないという、2つのケースが考えられます。

ヒトの体がエネルギーとして優先して利用する栄養素は炭水化物(糖質)です。そのため、疲労状態にあるときは糖質を摂取することで、疲労回復の促進を期待できます。ただし、前述のように、糖質からエネルギーを作り出すにはビタミン(特にビタミンB1)が必要です。糖質を十分に摂っていてもビタミンB1が足りていないと、だるさ、疲れやすさが取れにくい状態が続いてしまう傾向があるため、あわせて摂取できるとよいでしょう。

集中力が保てなくなる

集中力を高めるには、脳のエネルギー源である糖質、特にブドウ糖を摂取する必要があります。糖質が摂れない状況、例えば忙しくて食事ができないときなどには、脳がエネルギー不足になり、集中力が落ちてしまいます。脳はブドウ糖以外の栄養素をエネルギーとしてあまり利用できません。

なお、ビタミンB群(B1やB6)が不足していることが、ブドウ糖の利用を妨げたり、神経伝達物質の合成の低下などを介して、集中力の低下にかかわったりすることもあります。

- <集中力の維持・改善におすすめのアリナミン製品>

免疫機能が低下する

免疫機能とは、体内に侵入してくる異物や微生物を排除して、ウイルスや細菌から身を守る仕組みです。この仕組みがうまく働かないと、感染症にかかりやすく、また重症化しやすくなります。

免疫細胞を含めて、体内の細胞は主にたんぱく質でできているため、たんぱく質の不足は免疫機能の低下につながる可能性があります。また、ビタミンAやC、Dも、免疫機能の維持にかかわっていて、それらの不足のために感染症にかかりやすくなることも考えられます。

その他の症状

三大栄養素の不足、特に筋肉の材料となるたんぱく質の不足は、サルコペニアやフレイルのリスクを高めます。これらはどちらもご高齢の方に多く、要介護ハイリスク状態にあたります。

ご高齢の方は一般的に食が細く、咀嚼機能や嚥下機能も低下していることもあるために、食べられるものが偏ったりエネルギーが不足しがちになったり、また、微量栄養素も不足しがちです。低体重(やせ)に該当する人ばかりでなく、一見太っているものの筋肉が減少している人(サルコペニア肥満)も注意が必要です。

食事だけでは十分に摂取することが難しい不足しがちなビタミンなどの微量栄養素は、必要に応じて医薬部外品や栄養ドリンクの活用を考えてみましょう。

- <日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防におすすめのアリナミン製品>

- <栄養素の不足がもたらす影響や栄養失調への対策はこちらをチェック>

- <不足しがちな栄養素を補う栄養ドリンクについて詳しく知りたい方はこちらをチェック>

三大栄養素だけでなく、五大栄養素をバランスよく摂取しよう!

三大栄養素の役割と、それをサポートするように働く微量栄養素を加えた五大栄養素について解説しました。食事は難しく考えずに楽しくおいしく食べるのが一番。とはいえ、栄養のバランスが崩れている状態が長く続いていると、元気が出なくなったり、だるさを感じやすく集中できなくなったり、厄介な病気が起きてきたりと、健康の維持や日々のパフォーマンスにかかわることも。知識を少しだけ身に付ければ、バランスに気を付けながらおいしく食事をいただくことができるようになります。本記事をきっかけに、ぜひ明日からの食事を見直してみてください。

- <参考文献>

- 『臨床病態栄養学』2021、武田・竹谷(編)