更新日:2025年3月25日

血行を良くするには? 血行不良の原因や習慣化したいセルフケアを紹介

血行を良くするには、どうすれば良いのでしょうか?血液が循環している状態を血行といいますが、これは生命や健康を維持する上で大切なものです。血行が悪くなると、酸素や栄養が体に行き渡りにくくなり、さまざまな不調が引き起こされます。血行不良による冷えや肩こりに悩んでいる人も少なくありません。そのため、日頃からセルフケアを行い、血行を良くしていくことが大切です。この記事では、血行不良を引き起こす原因や血行不良が引き起こす不調の他、血行を良くするメリットや習慣化したいセルフケアを紹介します。

監修

勝木 美佐子 先生

かつき虎ノ門クリニック院長 博士(医学)、日本内科学会総合内科専門医、労働衛生コンサルタント、日本産業衛生学会指導医

INDEX

血行とは

「血行」とは、血液が体内を循環する状態をいいます。酸素や栄養素を運び、老廃物を回収して排出します。血行が良いと、全身に酸素や栄養素が行き渡るので、体の機能が正常に働き、健康を維持しやすくなります。

一方、血行不良になると、血液が全身に十分に行き渡らず、手足の冷えや肩こり、腰痛といった不調が現れることも。また、血液が滞ることで血栓(血のかたまり)ができ、肺塞栓症(エコノミークラス症候群)などのリスクが高まる可能性もあります。

さらに、加齢や喫煙、飲酒などの生活習慣によって、血管が傷つき、血管の内側が厚くなると、血流が滞りやすくなります。この状態が進行すると、動脈硬化が引き起こされ、心筋梗塞や脳梗塞といった深刻な疾患の原因になることもあるため、生活習慣を見直すことが大切です。

血液の役割

血液の主な役割は、全身の組織に酸素や栄養を運び、代謝で生じた二酸化炭素や老廃物を回収することです。その他、病原菌から体を守ったり、体温調節や止血を行ったりする役割も担っています。

血液は、ポンプの役割を担う心臓から全身の血管に送り出され、再び心臓に戻ってきます。「循環器系」と呼ばれるこの仕組みは、生命や健康を維持する上で欠かせない機能の一つです。

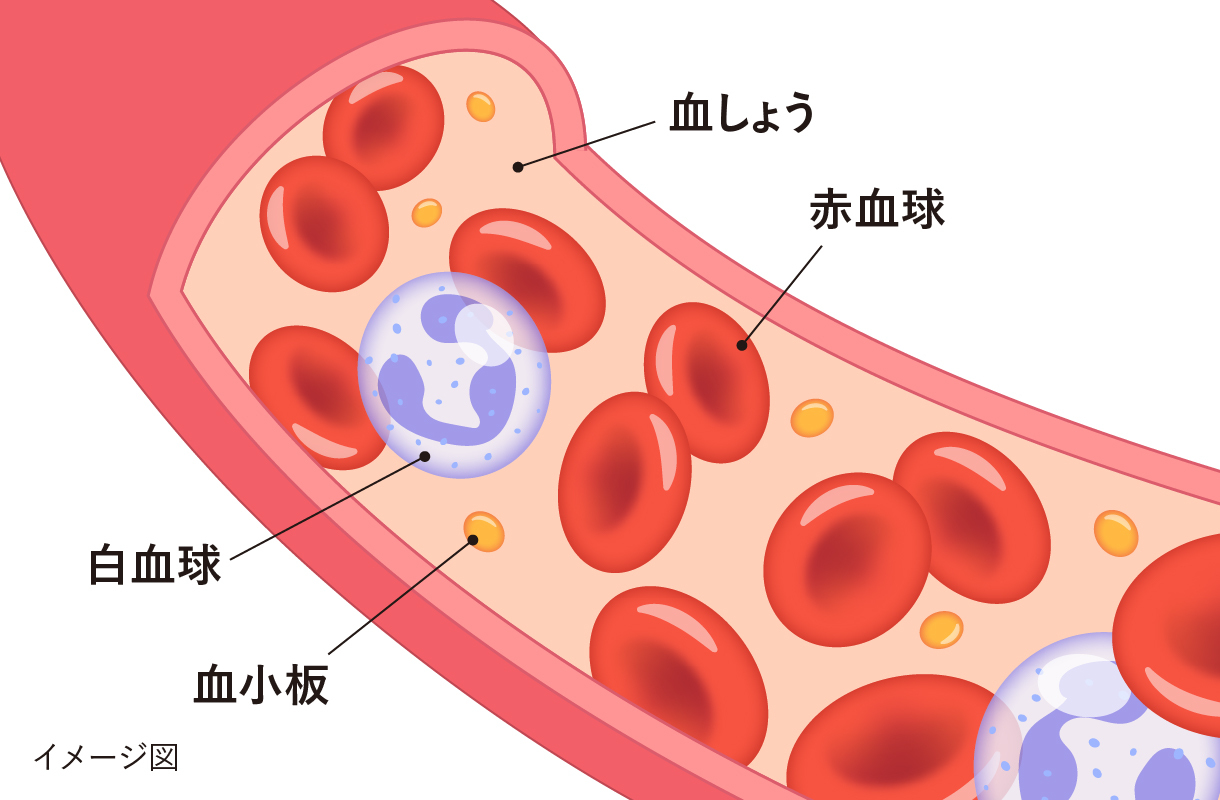

血液の成分

血液は、「赤血球」「白血球」「血小板」などの有形成分と「血しょう」という液体成分によって構成されています。

まずは、各成分の比率と働きを見ていきましょう。

血液を凝固しないように処理してしばらく放置すると、薄黄色の上澄みの液体成分と沈澱物の2層に分かれます。上の層が、血液中の約55%を占める「血しょう」で、残りの約45%は下の方に沈澱する「赤血球」「白血球」「血小板」などの有形成分です。そのうち、白血球と血小板は1%未満とごくわずかで、有形成分の大部分は赤血球が占めています。

赤血球は、肺から取り込まれた酸素を全身の細胞に運び、細胞が排出する二酸化炭素を肺に運んでいます。細胞は赤血球が運ぶ酸素を利用してエネルギーを産生しているため、赤血球が不足して貧血になると、疲労感や脱力感を覚えることも。

白血球や血小板は、赤血球と比べると、ごくわずかしか含まれていませんが、どちらも生命や健康を維持する上で欠かせない成分です。

白血球は、免疫機能を担っており、外部から侵入した病原体に対し、防御反応を示すことで、感染症などから体を守っています。血小板は、怪我をして流血したときに、傷口に集まり、血栓を形成して出血を止めてくれる成分です。

血液の半分以上を占める血しょうは、約90%が水分で構成されています。血しょうは、体の水分を調節したり、血流をスムーズにしたりする機能があるため、血行を良くする上で鍵になる大切な成分です。

また、水分以外の約10%に、組織に溜まった有害な物質を肝臓や腎臓に運ぶ「アルブミン」や、体に入ってきた病原体に抵抗して体を守る「免疫グロブリン」、血小板が作った血栓を固めて完全に止血する「血液凝固因子」などの有形成分が含まれています。

血行不良の原因

血行不良は、運動不足や水分不足、偏った食生活など、さまざまな要因によって引き起こされます。ここでは、血行不良の主な原因について詳しく見ていきましょう。

運動不足

運動不足は、血行不良を引き起こす代表的な原因の一つです。デスクワークで長時間同じ姿勢をとり続けたり、寝たきりの状態が続いたりすると、筋肉のポンプ機能が働かず、血液を心臓へ押し戻す力が低下し、血行不良になります。

運動不足は動脈硬化の原因にもなり、深刻な循環器疾患につながる可能性があるため、適切な運動を習慣化することが大切です。

水分不足

水分不足による脱水も血行不良の原因となります。体内の水分が不足すると、血液中の水分量が減少し、血液が濃縮されて流れにくくなります。

特に、汗をかきやすい夏場や、乾燥しやすい冬場は、水分不足になりやすいため、こまめな水分補給が必要です。

食生活の乱れ

食生活の乱れによって、血液中のコレステロールや中性脂肪、ブドウ糖などが多くなると、動脈硬化を招きやすくなります。動脈硬化が進行すると、血行が悪くなるだけでなく、血栓ができて血管が詰まるリスクも高まるため、注意が必要です。

また、栄養素の不足も、血行不良に影響します。例えば、血管を健康に保つために必要なビタミンEが不足すると、末梢の血液循環が悪くなることも。その結果、冷えや頭痛、肩こりなどの症状が現れることもあります。

また、糖質を代謝してエネルギーを作り出すのに必要なビタミンB1が不足すると、エネルギー不足に陥ってしまい、疲労を感じる原因に。欠乏状態になると、心臓のポンプ機能が弱まる「心不全」に陥る場合もあるので、意識的に摂取することが大切です。

- <疲労を感じたときのビタミンB1などの補給におすすめのアリナミン製品>

衣服の締め付け

運動や食生活だけでなく、普段身に着けている衣服も、血行に深く関わっています。体を強く締めつける服装やタイトなベルトは、血管を圧迫し、血液の流れを妨げるため、血行不良の原因に。

体が長時間締め付けられると、冷えやむくみが慢性化することもあるため、普段着ている服を見直すことも大切です。

血行不良が引き起こす体の不調

血行不良になると、酸素や栄養素が全身に十分行き渡らなくなり、冷えや肩こり、腰痛など、さまざまな不調が引き起こされます。ここからは、血行不良によって起きる不調について詳しく見ていきましょう。

冷え

血行不良が引き起こす代表的な不調は「冷え」です。血行が悪くなると、血液が手足の末端まで十分に行き渡らず、体温が下がり、手足が冷たいと感じるようになります。

冷えは、肩こり、便秘・下痢、不眠、疲労感、さらには気分の落ち込みなど、さまざまな不調と関連があるといわれているため、特に注意が必要な症状です。

肩こり・腰痛

次に挙げられるのが、肩こりや腰痛です。デスクワークなどで長時間同じ姿勢で過ごしたり、猫背など良くない姿勢を続けたりすると、周辺の血流が滞り、筋肉が緊張・硬直することで、こりや痛みを感じるようになります。運動不足やストレス、冷房の空気などによる冷えも原因の一つです。

長時間作業を行うときは、ときどき休憩を取って姿勢を変えたり、首や肩、腰まわりを温めたり、ストレッチしたりするようにしましょう。血行が良くなり、肩こりや腰痛の改善・予防が期待できます。

改善が見られない場合や、激しい痛みが続く場合は、ヘルニアや五十肩など、別の原因が隠れている可能性もあるため、医師の診察を受けるようにしましょう。

眼精疲労

目の周囲の血行が悪くなると、眼精疲労が引き起こされる場合もあります。眼精疲労は、目のかすみや痛みだけでなく、肩こりや頭痛など、全身の不調を引き起こすこともあるため、早めの対策が必要です。

特に、パソコンやスマートフォンの画面を長時間見続けると、目の筋肉が緊張し続けることで、血流が悪くなり、眼精疲労に陥りやすくなります。疲れや痛みを感じるときは、意識的にまばたきをしたり、ホットタオルなどで温めたりして、血行を改善するようにしましょう。

その他、エネルギー代謝を助けるビタミンB1も、眼精疲労の改善に役立ちます。豚肉やうなぎ、玄米など、ビタミンB1を多く含む食べ物を普段の食事に取り入れるようにしましょう。食事から摂取するのが難しい場合は、眼精疲労の効能があるビタミンB1を含むサプリメントやビタミン剤などを活用するのも一つの手です。

- <眼精疲労におすすめのアリナミン製品>

むくみ

夕方になると靴がきつく感じたり、朝起きたときに顔のむくみを感じたりする人も多いのではないでしょうか。むくみの原因はさまざまですが、血行不良が原因になることも。

血流が悪くなると、体内で不要な水分が十分に排出されず、ふくらはぎや足首、顔などの末端部位に水分が溜まり、むくみが引き起こされます。むくみが長期間続くと、血行がさらに悪くなり、他の不調が現れる可能性もあるため、日頃からセルフケアを行って改善することが大切です。

血行を良くするメリット

血行を良くすると、体内の隅々まで酸素や栄養素が行き渡るようになり、疲労や肩こり、腰痛などの不調が改善される場合もあります。ここでは、血行を良くする主なメリットを詳しく見ていきましょう。

疲れにくくなる

一つ目のメリットは、疲れにくくなることです。

前述したように、酸素や栄養素が全身に行き渡らないと、細胞がエネルギー不足に陥りやすくなります。一方、血行が良くなると、酸素と栄養素を全身に効率よく運べるようになるので、細胞のエネルギー不足が解消され、疲れにくくなったり、疲れが回復しやすくなったりします。

また、運動や力仕事による筋肉疲労の回復も期待できます。筋肉を使ったあとは、ストレッチや入浴、マッサージなどを行って、動かした筋肉の血行を良くするようにしましょう。

肩こりや腰痛、眼精疲労が緩和される

肩こりや腰痛、眼精疲労などの不調が緩和されるのも、血行を良くするメリットの一つです。

血流が改善されると、首や肩、腰、目の周りの筋肉に酸素や栄養素が行き渡りやすくなり、筋肉のこわばりや緊張がほぐれることで、こりや痛みなどの症状が和らぎます。肩こりや眼精疲労は、吐き気や痛みをともなうケースもあるため、血行を良くすると、こうした症状も軽減されやすくなるでしょう。

免疫細胞が働きやすくなる

血液中には、白血球をはじめとする免疫細胞が存在し、細菌やウイルス、がん細胞などの外敵から体を守っています。ウイルスやがん細胞から身を守るT細胞やナチュラルキラー細胞、抗体を作るB細胞なども白血球の一種です。

血行が良くなると、これらの免疫細胞が全身を効率良く巡回し、病原体を素早く察知・撃退できるようになるので、免疫細胞が働きやすくなることが期待できます。その結果、感染症などにかかりにくくなるのも、血行を良くする大きなメリットです。

血行を良くする方法は? 習慣化したいセルフケアを紹介

血行を良くするには、日頃の生活習慣を見直し、セルフケアを習慣化することが大切です。最後に、血流改善に役立つセルフケアを紹介します。

適度に運動する

血行を良くする上で欠かせないのが、適度な運動です。筋肉を動かすと、下半身に滞りがちな血液が心臓へ押し戻され、全身に血液が巡りやすくなります。

デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けている場合は、定期的に立ち上がって歩いたり、簡単なストレッチをしたりして、血流を促進させましょう。

ウォーキングやジョギング、水泳などの軽い有酸素運動を1回30分以上、週3~4回ほど行うと、動脈硬化の改善・予防にもつながります。

ふくらはぎの筋肉を意識しよう

ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、血液を上半身へ押し戻すポンプ機能を担っています。そのため、血行を良くするには、ふくらはぎの筋肉を意識して動かすことが非常に重要です。

冷えやむくみなど、血行不良による不調が気になるときは、ストレッチやかかとの上げ下ろしを行ってふくらはぎの筋肉を伸ばしたり、ふくらはぎをマッサージしたりしてみましょう。

こまめに水分補給する

前述したように、水分不足は、血液の粘度を高め、血流を悪化させる原因になります。そのため、日頃から水分補給をこまめに行うことが大切です。

特に運動後や入浴後は水分が不足しやすいので、意識的に水分を摂取するようにしましょう。理想的な摂取量は、1日あたり1.5~2Lほどが目安です。

血液循環に関わるビタミンEを摂取する

ビタミンEには、血管を健康に保ち、血液の流れを良くする働きがあります。ビタミンEは、植物油やナッツ類、ほうれん草などに多く含まれているため、こうした食べ物を普段の食事に取り入れてみましょう。

食事からの摂取が難しい場合は、ビタミンEを含むサプリメントやビタミン剤などを活用するのも一つの方法です。

体を締めつける服装を避ける

前述したように、締めつけの強い服装は、血管を圧迫し、血液の流れを妨げる原因になります。特に下半身を強く締めつける服装は、ふくらはぎや足首の血行を悪化させ、むくみや冷えを招くことも。

血行を良くするには、タイトな服やきつい靴などを避けることが大切です。特にデスクワークや長時間の飛行機などでの移動をするときは、ゆとりのある服装を選ぶようにしましょう。

湯船につかる

入浴は、血行促進に効果のあるセルフケアの一つです。40℃前後の湯船に10~15分程度つかると、血管が拡張し、全身に血液が行き渡りやすくなります。

血流が活性化されることで、疲労回復やリラックス効果が高まり、寝つきも良くなるので、ぜひ習慣化してみてください。

血行不良による肩こりや腰痛、眼精疲労には、サプリメントやビタミン剤などを活用するのも一つの手

血行不良によって引き起こされる肩こりや腰痛、眼精疲労は、日常生活の質を大きく低下させる原因になります。普段のセルフケアや生活習慣の見直しだけで症状が改善しづらい場合は、血液循環に関わるビタミンEや、エネルギー代謝を助けるビタミンB1を配合したサプリメントやビタミン剤などを活用するのも一つの手です。

ビタミンB1には、水に溶けやすく、体内に吸収されにくいという特徴があります。肩こりや腰痛、眼精疲労などがつらい場合は、ビタミンB1をより吸収しやすい形にした医薬品成分「フルスルチアミン」を含む製品を活用するのも良いでしょう。

- <血行不良による肩こりや腰痛、眼精疲労におすすめのアリナミン製品>

血行を良くするには、適切なセルフケアを!

血行不良は、運動不足や水分不足、食生活の乱れなどによって引き起こされます。放置すると、冷えや肩こりなどの不調が出てくるため、日頃から適度な運動を行ったり、バランスの取れた食事を摂ったりして、血行を良くするようにしましょう。血行不良による肩こりや腰痛、眼精疲労には、ビタミンB1やビタミンEを含むサプリメントやビタミン剤などを活用するのもおすすめです。血行を良くすることで、健康的で快適な生活を目指していきましょう。

- <参考文献>

- 公益財団法人日本整形外科学会「肩こり」

https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/stiffed_neck.html - 日本循環器学会「2021年改訂版 心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Makita.pdf - MSDマニュアル家庭版「血液の構成要素」

https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home

- 公益財団法人日本整形外科学会「肩こり」