更新日:2025年4月22日

頭がぼーっとする原因とは? 対処法や関連する症状・疾患を紹介

「頭がぼーっとする」「眠いしやる気が出ない」「集中できない」と感じることはありませんか? 頭がぼーっとする原因はさまざまですが、脳のエネルギー不足や脳疲労、生活習慣などが関係していることも少なくありません。症状が長引いたり、気持ち悪いと感じたりする場合は、治療が必要な病気が隠れている可能性もあるため、「頭がぼーっとしてしまうのは、気持ちの問題」と決めつけず、医療機関を受診することが大切です。この記事では、頭がぼーっとする主な原因と対処法、見直したい生活習慣、考えられる関連疾患について詳しく解説します。

監修

山下 明子 先生

医療法人社団 如水会 今村病院 副院長

INDEX

頭がぼーっとするときの主な原因と対処法

頭がぼーっとするときは、なかなかやる気が出ず、何かが足りないような気持ちになることも多いのではないでしょうか。頭がぼーっとする主な原因としては、脳のエネルギー不足や糖質の摂りすぎ、脳や体の疲労などが考えられます。ここでは、これらの原因と対処法についてそれぞれ詳しく解説していきます。

脳のエネルギー不足

脳は、ブドウ糖をエネルギー源としており、脳だけで1日に約100gものブドウ糖を消費するといわれています。ブドウ糖は、米やパン、麺類、果物などに含まれる糖質が体内で消化されることによってつくられる栄養素です。そのため、過度な食事制限を行ったり、長時間食事を抜いたりすると、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が低下し、脳に必要なエネルギーが届かなくなって、頭がぼーっとするなどの症状が現れることもあります。

・対処法

脳のエネルギー不足を防ぐためには、1日3食を毎日規則正しく食べることが大切です。食事の間隔が空きすぎると血糖値が下がりやすくなるため、できるだけ決まった時間に食事を取りましょう。

また、脳に必要な栄養素をバランスよく摂取することも重要です。特に、豚肉や魚、大豆などに多く含まれるビタミンB1は、体内でブドウ糖をエネルギーに変える反応をサポートする働きがあります。そのため、糖質と一緒に摂取すると、エネルギーを効率よく脳に供給することができます。食事からの摂取が難しい場合は、ビタミンB1(フルスルチアミン)などを含む栄養ドリンクやゼリー状飲料を取り入れるのも一つの方法です。

- <ビタミンB群やフルスルチアミン(ビタミンB1誘導体)を配合し、疲労の回復によく効くアリナミン製品>

糖質の摂りすぎ

糖質の摂りすぎも、頭がぼーっとする原因の一つです。

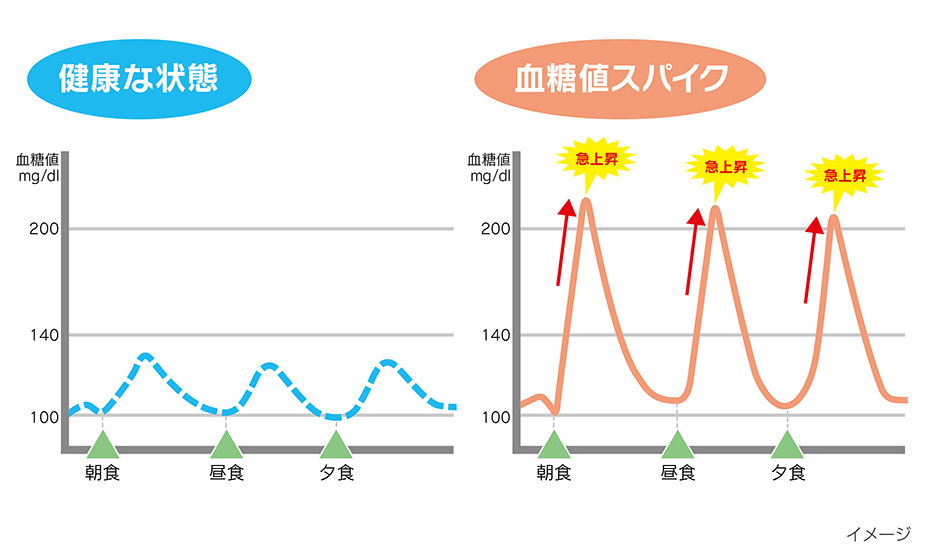

糖質を一度に多く摂りすぎると、食後の血糖値が急激に上昇します。すると、膵臓から大量のインスリンが分泌されることで、血糖値が急降下し、血糖値の乱高下が起きるのです。この現象は、「血糖値スパイク」と呼ばれています。

血糖値スパイクにより血糖値が急降下すると、脳にエネルギーが十分に行き渡らず、集中力や思考力の低下につながるため、注意が必要です。また、血糖値の乱高下に自律神経による調整が追いつかず、眠くなったり、頭がぼーっとしたりする原因になることもあります。

・対処法

糖質を摂りすぎている場合は、菓子パンや甘い飲料など糖質を多く含むものを摂りすぎていないか、食事の内容がご飯やパン、麺などの炭水化物に偏っていないか、見直してみてください。

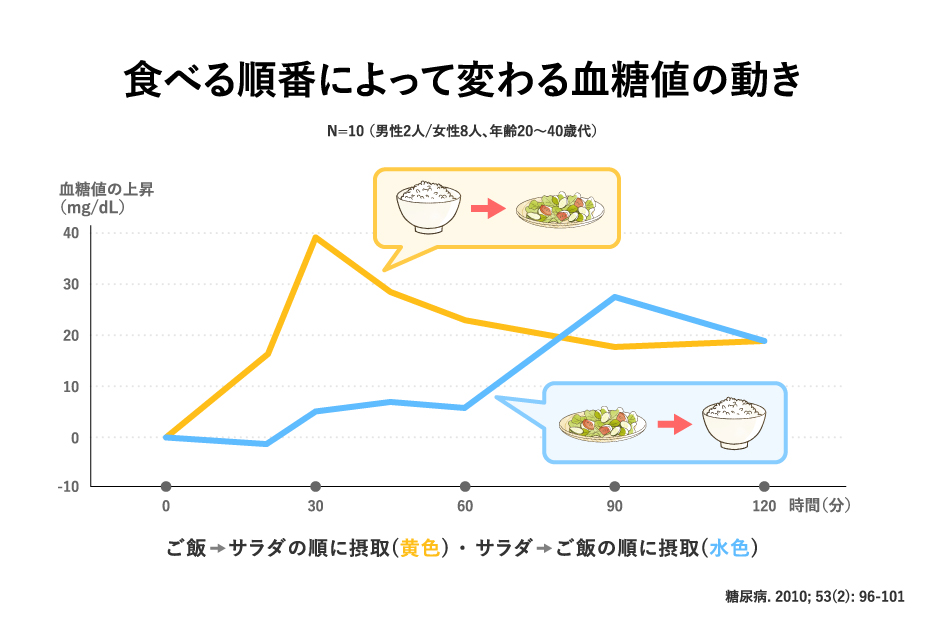

また、早食いは血糖値スパイクを引き起こしやすく、満腹感を得にくいため、過食につながることがあります。食事はゆっくりと、よく噛んで食べることを意識しましょう。血糖値スパイクを予防するためには、サラダなど野菜類から先に食べることも有効です。食事の際は食べる順番についても意識してみましょう。

脳疲労

「脳疲労」も頭がぼーっとする原因の一つです。

パソコンやスマートフォンなどを長時間使用し、多くの情報に過剰に触れ続ける状態が続くと、脳は情報を処理しきれなくなり、「脳疲労」と呼ばれる状態に陥ってしまいます。他にも、同時に複数の作業を進める「マルチタスク」も、脳が疲労する原因に。脳疲労の状態になると、集中力や記憶力が低下し、頭がぼーっとする感覚につながります。

・対処法

仕事以外でも長時間スマートフォンやパソコンに触れている場合は、意識的にデジタルデバイスから離れる時間をつくるのもおすすめです。現代人にとって、デジタルデバイスはなくてはならない点も多いですが、食事中や会話中はデジタルデバイスを見ない、お風呂やトイレには持ち込まないなど、無理のないものから実践してみてください。

また、脳疲労を解消・予防するには、日頃からマルチタスクを避けることも大切です。まずは、一つの作業のみに集中する「シングルタスク」を心がけるとよいでしょう。タスクを整理してスケジュールをつくると、シングルタスクを実践しやすくなります。

肉体疲労

実は、ハードな運動や肉体的な疲労は、体だけでなく脳にも影響を与えるため、頭がぼーっとする原因になることも。

脳は、全身を動かす指令を出したり、自律神経を調節したりといったコントロールを常に行っています。そのため、一見、頭を使っていないような肉体的な活動に思えても、物理的運動・身体負荷による疲労を起こしているときは、脳もそれらにともなう身体の動きを調整・統制するために負荷がかかっており、身体と同様に疲労しているのです。脳の疲労が蓄積すると、注意力や集中力が低下し、頭がぼーっとする感覚につながることがあります。

・対処法

肉体疲労や脳疲労を予防・解消するためには、十分な休息と睡眠を取ることが大切です。特に、睡眠には、脳の疲労を回復させ、オーバーワークによって傷ついた身体の細胞の修復を行う働きがあります。寝不足が続くと、疲れが取れず、思考力の低下やめまい、頭痛などが生じることも。

まずは、寝不足にならないよう、自分に合った睡眠時間を確保するようにしましょう。就寝前に疲労回復や睡眠の質の改善に有効な栄養ドリンクを活用するのもおすすめです。

- <疲労の回復、日々の栄養不良に伴う睡眠の質(目覚めの悪さ・眠りの浅さ)改善に役立つアリナミン製品>

頭がぼーっとするとき、見直したい生活習慣とは?

頭がぼーっとする原因を紹介してきましたが、こうした原因は普段の生活習慣によって生じている場合も。ここでは、「やる気が出ない」「集中できない」といった症状を改善するために、見直すべき生活習慣を3つ紹介します。

偏食や不規則な食生活

頭がぼーっとするのを改善するには、バランスのよい食事を規則正しく取ることが大切です。

また、できるだけ3食を決まった時間に食べ、血糖値が下がりすぎないようにすることも重要です。長時間空腹の状態が続いた後で食事を取ると、「血糖値スパイク」が起こりやすくなってしまいます。

「帰宅時間が遅い」「忙しい」といった理由から、夕食を食べる時間が遅くなる場合は、夕方に職場でサンドイッチやおにぎりなどの軽食を食べ、帰宅後、野菜とおかずを食べるなど、食事を分けるように工夫すると、血糖値の急上昇を抑えることができます。

睡眠不足・生活リズムの乱れ

「頭がぼーっとする」「集中できない」といった症状がある場合は、良質な睡眠をたっぷり取るように心がけましょう。

十分な睡眠が取れない状態が続くと、脳の疲労が回復しにくくなるだけでなく、脳がブドウ糖をエネルギーとして上手に利用できず、脳の機能が低下して、頭がぼーっとした感覚が強まることも。また、睡眠時間を4日間にわたり4時間に制限するだけで、血糖値を正常に保つ機能が低下するという研究データ1)もあります。

適切な睡眠時間は、年齢や季節、個人差によって異なりますが、成人の場合は6~8時間程度が必要といわれているため、最低でも6時間は確保するようにしましょう。質のよい睡眠を取るためにも、できるだけ決まった時間に就寝・起床するように心がけ、生活リズムを正すことが大切です。

日光には、体内時計を24時間に調節する効果があるので、起きたらまずカーテンを開け、自然の光を部屋の中に取り込むように習慣づけると、すっきりとした目覚めにつながりやすくなるでしょう。また、寝る前のストレッチは、副交感神経が優位になり、リラックス効果が期待できるため、睡眠の質を高めるとされています。寝付きが悪い場合は取り入れてみるのもおすすめです。

1) Karine Spiegel, et al. Brief communication: Sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased hunger and appetite. Ann Intern Med. 2004 Dec 7;141(11):846-50.

ストレスの多い生活

自律神経が乱れると、脳の血流の悪化や睡眠の質の低下を招き、頭がぼーっとする感覚につながることも。強いストレスがかかる生活を送っていると、自律神経が乱れやすくなるため、注意が必要です。また、脳が常に緊張している状態にあると、思考の切り替えがうまくいかず、脳の疲労が蓄積してしまいます。

日常的にストレスを感じている場合は、日光を浴びる習慣をつくるのもおすすめです。1日15~30分程度、日光を浴びると、気分を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌が促進され、ストレスや不安の軽減につながるといわれています。特におすすめなのが、朝に日光を浴びること。体内時計が整い、睡眠の質も改善されやすくなるでしょう。

また、運動もセロトニンの分泌を促進するとされています。1日5~30分のリズム運動を3ヵ月続けると、セロトニンを分泌しやすい脳になるといわれているため、ウォーキングやジョギング、踏み台昇降などを継続して行うとよいでしょう。

頭がぼーっとする日が続くときに考えられる病気・症状

「頭がぼーっとする」「集中できない」「やる気が出ない」といった症状は、生活習慣だけでなく、病気や体の不調によって引き起こされている場合もあります。治療が必要な病気が関与している可能性もあるため、症状が長引く場合は、医療機関を受診しましょう。ここでは、頭がぼーっとする原因になる病気や症状について紹介します。

※以下の疾患は、医師の診断が必要です。心配な場合には、早めに医師の診断を受けましょう。

自律神経失調症

自律神経失調症になると、めまいや動悸、息切れ、不眠、胃腸の不調、倦怠感など、全身にさまざまな不調が現れるだけでなく、「頭がぼーっとする」「頭がすっきりしない」「集中できない」といった感覚が続くこともあります。

こうした症状は、過度なストレスや生活習慣の乱れによって、自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが崩れることで生じるケースが一般的です。まずは、ストレスの解消や生活習慣の見直しを行いましょう。

自分なりに生活習慣の見直しなどを行ってみても症状が続く場合は、症状に合わせて医療機関を受診しましょう。

ブレインフォグ

ブレインフォグとは、「集中できない」「物忘れが激しくなった」「思考が遅くなったように感じる」「頭が霞んだような感覚がある」など、脳の機能が全般的に鈍くなったような状態のことを指します。人によっては、仕事や学習面の能率が極端に落ちてしまうことも。

ブレインフォグは、新型コロナウイルス感染症の後遺症として現れる症状の一つです。症状が続く場合は、神経内科や心療内科などを受診するようにしましょう。

筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS:Myalgic Encephalomyelitis /Chronic Fatigue Syndrome)

筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)は、はっきりとした原因がわからないまま、強い疲労感が6ヵ月以上続く病気です。休息や睡眠を十分に取っても疲れが取れないことが特徴で、頭がぼんやりして集中力や記憶力が低下するケースも少なくありません。

筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の原因は、完全には解明されていませんが、副交感神経の機能の低下が影響していると考えられています。副交感神経の機能が低下すると、疲労の回復やエネルギーの再生がスムーズに進まず、慢性的な疲労感が生じてしまうのです。

原因不明の疲労感が6ヵ月以上続く場合は、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群が隠れている可能性もあるため、内科や心療内科などを受診するようにしましょう。

浮動性めまい

浮動性めまいとは、足元がふわふわした感覚や、体が浮いているような不安定感をともなうめまいのことです。

内耳(耳の奥)の障害が原因となるケースが多いですが、頭痛や吐き気、手足の麻痺、ものが二重に見えるなどの症状を同時に感じる場合は、脳梗塞など深刻な病気が隠れている可能性があります。こうした症状が起きている場合は、すぐに救急車を呼んで医療機関を受診してください。それ以外の場合は、耳鼻咽喉科や神経内科を受診するようにしましょう。

花粉症

花粉症とは、スギやヒノキなどの花粉によって、鼻づまりやくしゃみ、鼻水、目のかゆみなどの症状が生じるアレルギー反応の一つです。

花粉症で鼻づまりが起きると、脳に十分な酸素が届かず、頭がぼーっとする状態が続くことがあります。また、粘膜の炎症や鼻づまりによって呼吸がスムーズにできなくなると、寝付きづらい、眠りが浅い、夜中に目が覚めてしまうなどの睡眠障害が起こりやすくなり、集中力や思考力の低下につながることも。症状がひどい場合は、耳鼻咽喉科を受診し、抗アレルギー薬などを処方してもらいましょう。

うつ症状

うつ病の症状には、気分の落ち込みが続いたり、何をしても楽しくなかったりする他、過眠や不眠などの睡眠障害、食欲の変化などがあります。「集中できない」「物事を決断できない」など、頭がぼーっとするような感覚を覚えることも少なくありません。

うつ病は、脳内の神経伝達物質である「セロトニン」や「ノルアドレナリン」が減少する病気と考えられています。セロトニンやノルアドレナリンは、精神の安定や意欲を起こすのに必要な神経伝達物質なので、減少すると、うつ症状が引き起こされてしまうのです。

こうした症状が2週間以上続く場合は、精神科や心療内科を早めに受診しましょう。

頭がぼーっとするときは、原因に合った対処法を取ろう

頭がぼーっとする原因は、生活習慣の乱れや脳のエネルギー不足、睡眠不足、栄養バランスの崩れ、慢性的なストレスや潜在的な疾患など、多岐にわたります。まずは、日々の食事内容や睡眠時間を見直し、適度な運動やストレスケアなど、改善できるポイントから取り組んでみましょう。

脳のエネルギー不足や疲労が気になる場合は、糖質と一緒にビタミンB群が配合されているドリンク剤やゼリー状飲料を活用するのもおすすめです。特に肉体的疲労や睡眠不足に悩んでいる場合は、栄養を補いつつ睡眠の質を高める働きがあるドリンク剤を活用するのもよいでしょう。

頭がぼーっとする症状が長引く場合は、思わぬ疾患が原因になっている場合もあるため、早めに医療機関を受診してください。

- <監修者(山下明子)サイト>

- <参考文献>

- 「寿命を延ばす疲れないカラダ」, 宝島社, 2024

- 「疲労と回復の科学 (おもしろサイエンス)」, 日刊工業新聞社, 2018