更新日:2025年9月25日

勉強のやる気が出ないときはどうする? 集中力を高める方法を紹介

勉強しなければいけないのに、どうしてもやる気が出ない…そんな経験はありませんか? 頑張りたい気持ちはあるのに集中できず、ついスマートフォンでSNSを見てしまうという人も多いかと思います。勉強のモチベーションを維持し、集中力を高めるためには、どうすればよいのでしょうか。この記事では、高校生や大学・専門学校の受験生、資格試験などのために勉強に取り組む社会人に向けて、勉強のやる気が起きない原因と、やる気が出ないときにすぐ実践できる集中力アップの方法、さらにやる気・集中力を持続させるコツを紹介します。

監修

山下 明子 先生

医療法人社団 如水会 今村病院 副院長

INDEX

なぜ勉強のやる気が出ないのか? まずは原因を知ろう

受験勉強や資格・進級試験の勉強などは、基本的に長期間にわたって行うものなので、日によってやる気が出ないときがあるのはごく自然なことです。ここでは身体的な問題、モチベーションの問題、環境的な問題の3つに分けて、勉強のやる気が出ない原因を解説します。

勉強のやる気が出ない原因① 身体的な問題

睡眠不足や疲れている状態などの身体的な問題は特に、やる気が出ない原因となりやすいです。例えば睡眠時間が不足していると、日中の眠気や疲労感が抜けにくくなるだけでなく、注意力や判断力の低下、パフォーマンスの低下にもつながります。また、十分に休息が取れていない場合、脳が疲労して集中力が落ち、やる気が出なくなることも。

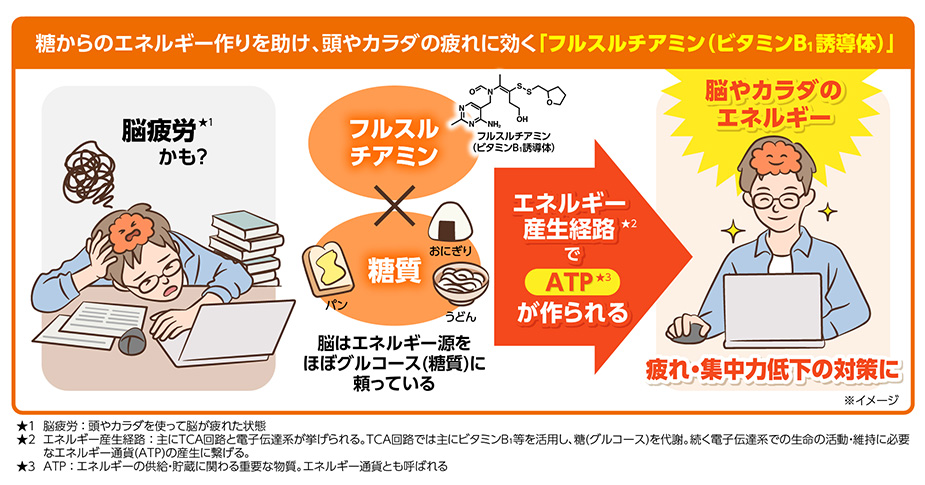

脳や全身の細胞が正常に働くためには、エネルギー源となるブドウ糖(グルコース)が欠かせません。このブドウ糖は、ご飯やパン、麺類などの糖質が原料になっています。さらに、豚肉やウナギなどに多く含まれているビタミンB1には、ブドウ糖から生体内で利用可能なエネルギーを作り出すのを助ける働きがあります。そのため、ブドウ糖とビタミンB1を一緒に摂取すると、脳に効率よくエネルギーを供給することができるのです。

- <ビタミンB1をより体内に吸収しやすくしたフルスルチアミンを含み、集中力の維持・改善に効果的なアリナミン製品>

勉強のやる気が出ない原因② モチベーションの問題

勉強に対するモチベーションが低下している場合には、次のような理由が考えられます。

- ・勉強の内容が難しい

- ・なかなか成果が出ない

- ・学習内容に興味が持てない

- ・目標が明確でない

勉強の内容が難しく、なかなか理解が進まなかったり、思うように成果が出なかったりすると、モチベーションが低下しやすくなります。また勉強している内容に興味が持てない、目標が明確でないといった場合も、勉強を重要なタスクと捉えられず、モチベーションを保てなくなることが多いでしょう。

勉強のやる気が出ない原因③ 環境的な問題

勉強する環境もやる気に影響を与えます。例えばカフェやリビングなど、人の話し声や雑音が聞こえる場所だと、そちらに注意が向き、勉強に集中できなくなることがあるでしょう。ただ、人によっては、家族のいるリビングやざわざわしたカフェなど、環境音がしたり人に見られたりする環境の方が、集中力がアップする場合もあります。

同じ場所でずっと作業していると退屈してしまうケースや、勉強机の近くにスマートフォン(以下、スマホ)が置いてあると、通知の音や光によって気が散り、勉強の内容に集中できないといったケースも考えられます。

コラム

やる気成分ドーパミン

ドーパミンは、中枢神経系で働く神経伝達物質であり、脳内報酬系を活性化し、記憶の形成や学習の成立、意欲の構築、快楽をもたらします。新しいことに取り組んだり、仕事や勉強で集中したいときに大事な物質です。

ドーパミンが脳内に放出されると、中枢神経が刺激されて快楽や喜びの感情が湧きます。この感覚を「ごほうび」と認知すると、「ごほうび」を欲する回路(脳内報酬系)が脳内に構築されます。アルコールや薬物で快楽を感じたり、ギャンブルなどでスリルを感じたりするのもドーパミンが放出され、脳内報酬系を活性化させるためと考えられています。

ドーパミンが「やる気成分」と呼ばれることがあるのは、ドーパミンが増えると集中力が高まることが知られているためです。趣味なら楽しくやれるのに、苦手な科目の勉強は頑張れないのはやる気成分が出ていないからかもしれません。だからこそ、前向きに取り組める環境づくりや、楽しんだり、小さなことでも達成感を感じながら取り組むことが大切になってきます。

勉強のやる気が出ないときすぐにできる! 集中力を高める方法

ここでは、勉強のやる気が出ないときに試したい、集中力を高めるための方法をご紹介します。

ブドウ糖(糖質)×ビタミンB1を摂取する

勉強のやる気が出ないときは、疲労が蓄積している可能性も。

ここでまず、疲労のメカニズムについて知っておきましょう。私たちの細胞は、食事から摂取した栄養素や呼吸で取り込んだ酸素を使って、エネルギーを生み出しています。この過程で副産物として生まれるのが活性酸素と呼ばれる物質です。日々の生活の中で、(あるいは身体を過剰に酷使した場合も)活性酸素の発生を防ぐことはできません。活性酸素は体内で細菌やウイルスを排除するなどの大切な役割を持っていますが、一方で増えすぎると自らの細胞まで攻撃してしまい、細胞を酸化させ、少しずつ傷つけてしまいます。

細胞が活性酸素による酸化によって傷つき、機能が低下している状態では、細胞の修復エネルギーが必要です。通常は栄養の摂取や休息によって回復しますが、この修復エネルギーが不足した状態が疲労です。栄養不足やオーバーワーク、夜更かしが積み重なり、細胞の修復エネルギーが不足した状態が続くと、疲れやすくなったり、細胞の機能が回復しづらくなったりしてしまうのです。この状態で無理をすると、疲労が慢性化してしまう可能性も。

さらに、糖質とビタミンB1が不足していると、修復に必要なエネルギーが不足してしまい、疲労やだるさ、集中力や記憶力の低下などが起きる可能性もあります。集中力を高めてやる気を出すためには、十分な休養と共に糖質とビタミンB1をセットで摂り、まず蓄積している疲労を回復することが大切です。

コラム

ビタミンB1をより吸収しやすく改良したフルスルチアミン

脳疲労※や体の疲労を解消し、集中力を維持・改善するためには、糖質とビタミンB1をしっかり摂り、細胞の修復に必要なエネルギーを作り出すことが大切です。

※脳疲労:脳やカラダを使って脳が疲れた状態

しかしビタミンB1には、水に溶けやすく熱に弱い性質があり、調理の際に失われやすく、腸から一度に吸収できる量にも限界があります。そんなビタミンB1の弱点を改善し、体内でさらに効果的に作用するように開発されたのが「フルスルチアミン(ビタミンB1誘導体)」。フルスルチアミンは吸収率が高いため、より効率的にエネルギー産生をサポートすることができるのが特徴です。

結果的にエネルギー不足が解消されるため、疲労回復や集中力の改善といった効果が期待できます。集中力を維持・改善させたい場合は、フルスルチアミンを含むドリンク剤やゼリー状飲料※などを活用するのもおすすめです。

※流動性のある粘稠なゲル状の液の製剤

※15歳以上1日1回1袋

- <勉強中の集中力の維持・改善に効く、フルスルチアミンを含むアリナミン製品>

- <脳疲労について詳しく知りたい方はこちらをチェック>

こまめに水分補給をする

やる気が出ない、集中できないときは、水分不足になっている可能性も考えられます。人間の体の約60%は水分でできており、 1日2.5Lの水分が出入りしているため、 最低1.2Lの水分補給をしなければなりません。体重の1%以上の水分が失われた場合、注意力や記憶力が落ちるという研究報告もあります。のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をして、脱水状態になるのを防ぐようにしましょう。

いつもと場所を変えてみる・とにかく始めてみる

勉強に飽きてしまい、やる気が出ないときは、カフェ、大学の自習室などを利用し、普段と勉強する場所を変えてみるのもおすすめです。

場所を変えると脳に刺激が入り、よい影響をもたらすとされています。やる気が出なくてなかなか勉強に着手できない場合は、とりあえず1問でも解き、解けたときの喜びを感じて、徐々にやる気を上げるという方法も効果的です。

勉強のやる気や集中力を維持する方法

ここでは、勉強のやる気や集中力が途切れがちな人に向けて、勉強に対するやる気や集中力を維持する方法をご紹介します。

ポモドーロ・テクニックを利用する

ポモドーロ・テクニックとは、イタリア人のFrancesco Cirilloによって考案された時間管理術のことです。作業時間を25分に区切り(これを1ポモドーロとする)、作業時間の間に短い休憩時間を挟み、それを繰り返します。短い休憩を挟むことで集中力を持続させる効果が期待できる方法です。

具体的には,以下のような手順で作業を進めてみましょう。

- ① やるべき作業を決める

- ② タイマーを「25分」でセットする

- ③ 作業に取り組む

- ④ タイマーが鳴ったら休憩を5分取る

- ⑤ ②~④を繰り返し、4ポモドーロごとに長め(15〜30分)の休憩を取る

休憩時間に体を動かす

長時間同じ姿勢で勉強し続けていると、代謝が悪くなるだけでなく、集中力も途切れやすくなってしまいます。作業の間に軽い運動を挟むようにすると、記憶力と集中力が向上する場合も。例えば1時間ごとに10分程度休憩し、散歩やストレッチをするなど、勉強中に軽い運動を取り入れるとよいでしょう。

仮眠を取る・瞑想を取り入れる

眠気が強くて集中できない場合は思い切って20分程度の短時間の仮眠を取ると、眠気の解消や疲労の回復につながるとされています。ただ、それ以上長く寝てしまうと、深い眠りに入ってしまい、逆にぼんやりしてしまったり、夜に眠れなくなったりする場合があるため、注意するようにしましょう。

また、瞑想(マインドフルネス)を習慣にすると、集中力アップが期待できるとされています。瞑想とは、雑念を一旦手放し、「今」という瞬間に集中すること。具体的には、らくな姿勢で座り、呼吸に意識を向けて、 頭に雑念が浮かんできたら否定はせずに呼吸に意識を戻すことを繰り返します。集中できないときや、疲れを感じたときは、試してみるとよいでしょう。

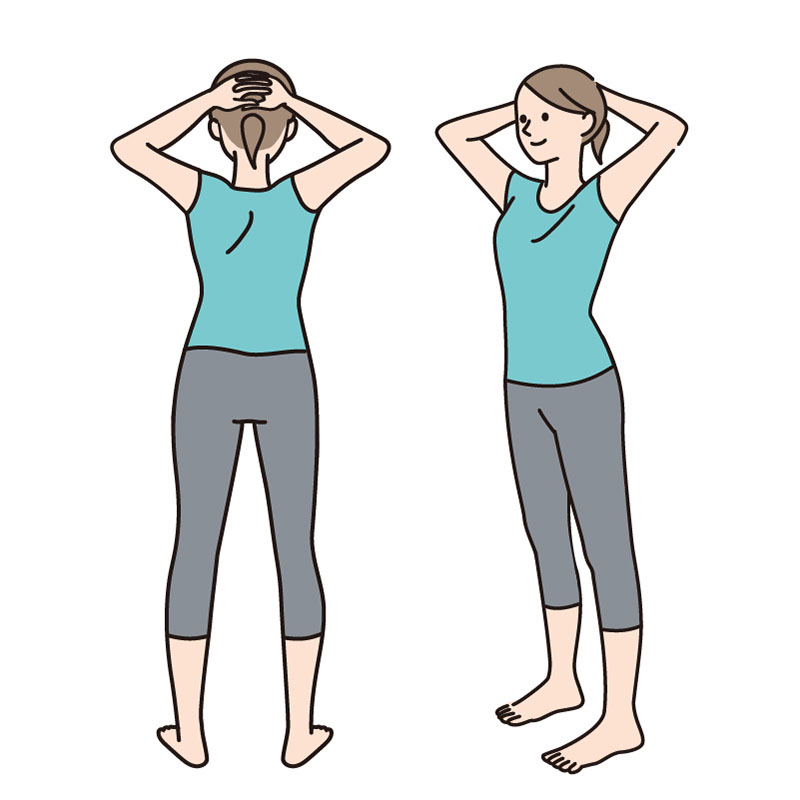

集中力をアップさせる目玉のポーズを試す

集中力を高めたいときは、両手を頭の後ろに当てて、頭を支えるような姿勢(目玉のポーズ)を取ってみましょう。

これによって、やる気や集中力を高める「テストステロン」というホルモンの分泌が促進され、体の痛みや疲労感のもとになる「コルチゾール」の分泌が減少するとされています。

日頃からやる気を高める生活習慣・モチベーションを高める学習習慣

たまにやる気が出ない日があるのは、誰にでもある自然なこと。しかし、日頃からやる気や集中力を引き出しやすい「土台」を整えておくことで、やる気に左右されにくい自分」を育てることができます。

ここでは、日頃からやる気を高める生活習慣・モチベーションを高める学習習慣をご紹介します。

食事・運動・睡眠の習慣を見直す

普段からやる気を高めるためには、疲れを溜めにくい体づくりが大切です。夜遅くまで長時間勉強し、食事や運動、睡眠がおろそかになっている人は、普段の生活習慣を見直してみてください。

具体的には、栄養バランスのよい食事を3食しっかり取り、脳や体の活動・回復に必要なエネルギーを十分に摂取するように心がけましょう。規則正しく食事を摂ると、生活リズムが整う他、自律神経の乱れを防ぐことができます。

また、適度な運動は疲れにくい体をつくるだけでなく、注意力や集中力、判断力を向上させる効果があります。例えば勉強の前に10分ほど散歩や体操などを習慣にするのもおすすめです。また睡眠には、脳を休ませる・不要な記憶を消去するといった働きだけでなく、疲労の原因となる活性酸素を取り除く働きがあります。まずは寝る時間と起きる時間をできる限り固定して、生活リズムを安定させましょう。疲労回復や睡眠の質の改善が期待できる指定医薬部外品のドリンク剤を就寝前に取り入れてみるのもよいかもしれません。

その他、睡眠の質の改善とあわせて目の疲れや寝るときに気になる冷えをケアできるドリンク剤の活用もおすすめです。

- <疲労の回復、栄養不良に伴う睡眠の質(目覚めの悪さ・眠りの浅さ)改善に役立つアリナミン製品>

勉強する環境を整える

やる気や集中力は勉強する環境にも影響されるため、自分が集中しやすい環境を整えることも大切です。

周囲の音が気になる場合は、静かな場所に移動するか、ヘッドフォンや耳栓などで音をシャットアウトするのもおすすめ。また、部屋の温度が暑すぎたり寒すぎたりすることも、集中を妨げる原因になります。寒い季節の場合は、換気などもしっかりと行いましょう。

スマホはSNSの通知など大きな誘惑になるため、勉強中はマナーモードにする、手の届かない場所に置く、あるいはアプリで一時的に通知をオフにするなどといった工夫も有効です。

自分なりの勉強方法・リフレッシュ方法を見つける

やる気を維持するためには、自分に合った勉強方法を知っておくことが大切です。

例えば、勉強している内容に興味が持てない場合は、自分が興味深いと思う分野との関連性を探したり、自分で面白くするようにノートにまとめたりと自分なりに工夫してみましょう。

音楽を聴きながら勉強した方がはかどる場合は、自分用の「勉強用BGMプレイリスト」をつくっておくと、スムーズに集中モードに入りやすいかもしれません。リフレッシュ方法についても、自分なりの「これをやれば気分転換できる」というパターンを見つけておくと、気持ちを切り替えやすいはずです。

勉強の目的・目標・達成できたときのごほうびを明確にする

やる気を持続させるためには、「なぜ勉強するのか」という目的意識と具体的な目標設定も重要になってきます。

志望校合格や資格試験の合格、定期テストで○点以上取得するなど、自分の中で明確なゴールを定めましょう。長期的な目標だけではなく、「1週間計画通りに勉強を続けられたら週末に好きなスイーツを食べる」のように途中で小さなごほうびを設定するのも有効。努力の過程に楽しみを加えるのもおすすめです。

どうしても勉強のやる気が出ないときは?

ここまでさまざまなやる気が出ないときの対処法や集中力を上げる方法をご紹介しましたが、それでも「どうしても勉強のやる気が出ない…」という日があるかもしれません。

それは疲労やストレスがかなり蓄積しているサインとも考えられます。無理に机に向かい続けるより、好きなことをして過ごす、ゆっくり寝て疲れを取るなど、一度しっかりリフレッシュしてみましょう。

一人ではどうにもやる気が出ないときは、信頼できる友人や家族、職場の上司や先生などに相談してみるのもおすすめです。人からアドバイスや励ましをもらうことで、解決に糸口が見えてくることがあるかもしれません。

勉強のやる気が出ないときは自分に合った対処法を探してみよう

日々勉強を頑張っていると、つい無理をして疲労やストレスを溜め込んでしまうことが多いのではないでしょうか。疲労が蓄積すると、「やる気が出ない」「集中力が続かない」と感じることが増えてしまいます。モチベーションが下がっているときは環境や勉強方法の改善や生活習慣の見直しをはかりつつ、無理をせずに心と体を休めましょう。

脳にエネルギーを供給し、疲労を回復するためには、バランスのよい食事を3食取ることが大切。食生活が乱れがちな人は、糖質やビタミンB1を含むドリンク剤、ゼリー状飲料などを活用するのもおすすめです。

ご紹介した方法を参考に、自分に合った対処法を見つけてください。

- <監修者(山下明子)サイト>

- <参考文献>

- 梅本 貴豊「学習へのやる気低下の理由と動機づけ調整方略の関連」教育心理学フォーラム・レポート

- 農林水産省「朝ごはんを食べないと?」

- (株)法研「へるすあっぷ21」No.471_2024.1 (3)