更新日:2025年10月28日

糖分(糖質)の摂り過ぎによる影響とは?過剰摂取や不足による症状を知って対処しよう

「ついご飯やパンを食べ過ぎてしまう」「お菓子がやめられない…」ということはありませんか。糖質は、体と脳の大切なエネルギー源ですが、摂り過ぎると肥満につながり、血糖値が急上昇して糖尿病のリスクとなる他、高血糖の反動で血糖を急いで下げようと体が反応するために、眠気や集中力の低下などが生じやすくなります。一方、糖質が不足すると、筋肉量が減少したり、疲れを感じやすくなったりするといった別の問題が生じることも。この記事では、糖質の働きと、摂り過ぎた場合・不足した場合それぞれの影響、炭水化物摂取量の目安、摂り過ぎた際の対処法について解説します。

監修

山下 明子 先生

医療法人社団 如水会 今村病院 副院長

INDEX

そもそも糖分とは? 糖質とどう違う?

「糖分」という言葉には、実は明確な定義がありません。一般的にはご飯、甘いもの、パンなどの糖質のことを指す場合が多いです。

糖質とは

糖質は、3大栄養素の炭水化物の一部で、体や脳を動かすエネルギー源となる栄養素です。炭水化物には、食物として体内に取り入れられてエネルギー源となる糖質と、体内の消化酵素では消化できない食物繊維の2種類があります。糖質は炭水化物から食物繊維を除いたものの総称であり、下記の表のように単糖類、少糖類、多糖類に分類されます。

| 糖質 | |||

|---|---|---|---|

| 単糖類 | 少糖類 | 多糖類 | |

| 二糖類 | |||

| ・ブドウ糖 (グルコース) ・果糖 (フルクトース) ・ガラクトース | ・砂糖 (ショ糖) ・麦芽糖 ・乳糖 | ・オリゴ糖 | ・でんぷん ・グリコーゲン |

単糖類は最もシンプルなもので、これ以上分解されることはありません。例としては、ブドウ糖(グルコース)、果糖(フルクトース)、ガラクトースなどが挙げられます。ご飯やパン、麺類、果物などに含まれる糖質は、体内で消化され、ブドウ糖になります。

単糖が2つ結びついたものを二糖類といいます。例としては、ショ糖、麦芽糖、乳糖などが挙げられます。ショ糖は、調味料として普段使っている砂糖のことで、ブドウ糖と果糖が結合したものを指します。乳糖はブドウ糖とガラクトースが結合したもので、牛乳に多く含まれています。

少糖類(オリゴ糖)は単糖が2~10個結びついたもので、多糖類ほどは分子量が大きくないものを指します。オリゴ糖とも呼ばれ、腸内の善玉菌を増やす効果があるとして、特定保健用食品にも配合されています。

多糖類は多数の単糖が結合した糖のことです。消化性多糖類と難消化性多糖類に分かれ、消化性多糖類としてはでんぷん、グリコーゲンなどが挙げられ、難消化性糖類は食物繊維の仲間となっています。

糖分(糖質)依存に注意!

糖質は重要なエネルギー源である一方、適切に付き合わないと、人によってはアルコールやタバコに含まれるニコチンなどと同様に依存(イライラ、集中力の低下など)のような状態に成り得ることがある物質です。糖質を嗜好品として必要以上に摂取し続けると、お酒を飲んだりタバコを吸ったりしたときのように、ドーパミンなどの神経伝達物質が過剰に放出され、快楽をもたらします。ドーパミンそのものはやる気や意欲に関連するため、良い点もありますが、ドーパミンのもたらす快楽に対して依存するような嗜好品の摂り方になっていないか、注意が必要です。この後紹介するように、糖質を摂り過ぎたり不足したりすることによって、健康を害する可能性があります。摂取量に注意し、必要な量を摂取するにはどうすればいいか、順を追ってみていきましょう。

糖分(糖質)を摂り過ぎる/不足するとどうなる?

ここでは糖質を摂り過ぎた場合、糖質が不足している場合、それぞれの主な影響を紹介します。

糖分(糖質)の摂り過ぎによる影響

糖質を摂り過ぎると、体に下記のような影響があります。

- ・肥満になりやすくなる

- ・虫歯になりやすくなる

- ・食後高血糖になりやすくなる

- ・集中力が低下しやすくなる、疲れやすくなる

- ・糖化を促進する

それぞれ、みていきましょう。

・肥満になりやすくなる

エネルギーとして使われずに余った糖質は、中性脂肪に形を変えて体内に貯蔵されるため、過剰に摂取すると肥満につながります。特にお菓子は糖質と脂質が多く含まれているため、頻繁に食べていると、摂取カロリーが消費カロリーをオーバーしやすくなります。

・虫歯になりやすくなる

虫歯の原因となるミュータンス菌は、糖質を栄養にして増殖するため、糖質の摂り過ぎには注意が必要です。この細菌は酸を作り出すため、細菌の集合体であるプラークに接触している歯の表面が溶けます。歯が溶ける状態が続くと、歯に穴があき、虫歯になってしまいます。

・食後高血糖になりやすくなる

健康な人の場合、血糖値は食事の前後で変化するものの、通常はホルモンの働きによって約70~140mg/dlの範囲に保たれています。しかし食後高血糖になると、食後2時間が過ぎても、血糖値が高い(140mg/dl以上)状態になります。

食事から摂取した炭水化物は、消化管でブドウ糖に分解・吸収され、血液によって全身に運ばれます。また、食事を取り、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が上昇すると、すい臓から「インスリン」というホルモンが分泌されます。このインスリンの働きにより、分解されたブドウ糖は体の細胞に取り込まれ、そこでエネルギー源として使われるのです。

食後は誰でも血糖値が高い状態になりますが、このホルモンの作用により、通常は食後2時間以内に血糖値が下がります。しかし、糖質の摂り過ぎや運動不足によって血糖値が高い状態が続くと、インスリンの分泌量や働きが低下してしまいます。食後高血糖は、糖尿病の前段階や動脈硬化の原因とされており、放置すると血管障害が進み、脳卒中や心筋梗塞などにつながるため、注意が必要です。

・集中力が低下しやすくなる、疲れやすくなる

糖質を摂り過ぎて血糖値が急上昇すると、すい臓は大量のインスリンを分泌して血糖値を下げようとします。これによって血糖値が急降下すると、脳にエネルギーが十分に行き渡らず、集中力の低下につながります。

また菓子パンやお菓子、ラーメンなど糖質中心の食事では、必要なビタミン・ミネラルが不足しがちになります。特に豚肉や魚、大豆などに多く含まれるビタミンB₁には、体内でブドウ糖をエネルギーに変える代謝をサポートする働きがあるため、ビタミンB₁が不足するとエネルギーを効率よく作り出すことができず、脳へのエネルギーの供給が滞って集中力が低下したり、疲れやすくなります。

栄養バランスが偏りがちで食事からの摂取が難しい場合は、ビタミンB1の吸収効率を高めた、ビタミンB1誘導体(フルスルチアミン)などを含む栄養ドリンクを取り入れるのも一つの方法です。

・糖化を促進する

糖化とは体の中で余分な糖がタンパク質に結びつくことです。糖化が体に与えるストレスを「糖化ストレス」といい、糖質を摂り過ぎることで高血糖状態が続くと、糖化ストレスが亢進するとされています。最終的には糖化最終生成物(AGEs:Advanced Glycation End products)という名の複数の物質が生成され、体にさまざまな悪影響を与えます。

例えば美容面では、皮膚のコラーゲンが糖化すると、肌のハリや弾力が失われる原因に。さらに、皮膚細胞にAGEs(糖化最終生成物)が蓄積すると、シミやくすみの原因にもなります。また、髪のタンパク質が糖化すると、ツヤが失われてしまいます。

健康面では、血管組織の糖化が進むことで、動脈硬化のリスクが高まります。この他、骨粗しょう症、ドライアイ、白内障、網膜症なども、糖化と関連があるとされています。

コラム

糖分(糖質)の摂り過ぎと生活習慣病との関係

生活習慣病とは、食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒など生活習慣が、関係する病気のことです。

血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が過剰になることで生じる「2型糖尿病」は、糖質の摂り過ぎが原因となる生活習慣病の代表例といえるでしょう。高血糖状態が何年も続き、糖尿病が進行すると、血液中にあふれたブドウ糖が、血管を少しずつ傷つけてしまいます。その結果、血管が固くなったり、血管内腔が狭くなるなどし、「動脈硬化症」へと進展する可能性も。

動脈硬化症が進行すると、脳卒中や虚血性心疾患といった「大血管症」のリスクも高まります。

また、糖尿病特有の3大合併症として、細い血管が傷つけられることで生じる「細小血管症」があります。具体的には、糖尿病性網膜症・腎症・神経障害があり、最悪の場合、失明や手足の指の壊疽(えそ:壊死した組織が腐敗した状態)、人工透析につながることもあります。こうしたリスクを避けるためには、日頃から糖質の摂取量に気を配り、バランスの取れた食事と適度な運動を心がけることが大切です。

糖分(糖質)の不足による影響

一方糖質が不足すると、下記のような影響があります。

- ・疲れやすくなる、集中力の低下を引き起こす

- ・筋肉量や基礎代謝の低下につながりやすくなる

それぞれみていきましょう。

・疲れやすくなる、集中力の低下を引き起こす

糖質が不足すると、エネルギーが不足して疲れやすくなります。特に脳はブドウ糖を主要なエネルギー源としており、脳だけで1日に約100gものブドウ糖を消費するといわれています。そのため、過度な食事制限を行ったり、長時間食事を抜いたりすると、血糖値が低下し、脳に必要なエネルギーが届かなくなって、集中力の低下などの症状が現れることに。糖質は不足しないよう、適度に摂取することが大切です。

また、糖質はエネルギー源ですが、糖質のみではエネルギーを生み出すことができません。糖質をエネルギーへと変換するエネルギー産生経路(TCA回路)の反応に必要な補酵素として、ビタミンB1が欠かせないことも知っておきましょう。疲れやすさや集中力の低下が気になる場合は、食事などから糖質を摂りつつ、ビタミンB1誘導体(フルスルチアミン)などを含む栄養ドリンクなども活用するのもおすすめです。

- <フルスルチアミン(ビタミンB1誘導体)やビタミンB2、ビタミンB6を配合し、疲労の回復によく効くアリナミン製品>

・筋肉量や基礎代謝の低下につながりやすくなる

糖質が不足すると、筋肉中のタンパク質がエネルギー源として分解され、タンパク質本来の働きが妨げられるため、筋肉量の低下につながります。筋肉量が減少すると、基礎代謝も一緒に低下してしまうことに。基礎代謝が低下すると、安静時のエネルギー消費量が少なくなるため、摂取した糖質がエネルギーとして利用されず脂肪として蓄積されやすくなり、結果として太りやすくなります。

糖分(糖質)は摂り過ぎても不足してもよくない! 炭水化物摂取量の目安

これまでお伝えしてきた通り、糖質は摂り過ぎても不足しても、健康に悪い影響を及ぼす可能性があります。

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、炭水化物(糖質+食物繊維)を総エネルギーの50~65%に保つことが推奨されています。

例えば、1 日2,000 kcal摂取する必要がある成人の場合、炭水化物の摂取量は約250~325gが目安となります。主な食品に含まれる炭水化物量の目安は、角形食パン1枚(6枚切り)あたり46.4g、ご飯小盛り1杯100gあたり37.1g、そば(ゆで)170gあたり26.0gです。

ただし、近年では上記の考え方だと、糖質摂取量が多すぎるのではないかという声も上がっています。1食で摂取する糖質量を20~40g(1日の糖質摂取量を120~150g内)にし、ゆるやかに糖質制限を行うという考えも生まれており、適正な糖質摂取量に関する研究はこれからも続いていくことが考えられます。

糖分(糖質)を摂り過ぎないためにできる対策

糖質の摂り過ぎはよくないと分かっていても、つい甘いものやご飯、パンを食べ過ぎてしまう人も多いのではないでしょうか。ここでは、糖質を摂り過ぎないために、日頃から意識したいポイントを紹介します。

バランスのよい食事を規則正しく取る

糖質を摂り過ぎないためには、バランスのよい食事を規則正しく取ることが大切です。主食・主菜・副菜を基本に、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルを含めた五大栄養素をバランスよく摂取しましょう。

特にたんぱく質と脂質は、空腹感をもたらすホルモンである「グレリン」の分泌を長く抑制するため、しっかり摂取すると満腹感が長続きします。

また、長時間空腹状態が続いた後で食事を取ると、血糖値が急上昇し、血糖値を下げようとインスリンが大量に出て、血糖値が急降下する「血糖値スパイク」が起こりやすくなります。血糖値スパイクが起こると、すぐに空腹を感じるようになるため、これによってドカ食いと血糖値スパイクを繰り返す悪循環に陥ることも。血糖値スパイクを防ぐためには、できるだけ3食を決まった時間に食べ、血糖値が下がり過ぎないようにすることが重要です。

また、糖質疲労(食後の眠気、イライラ、集中力の低下)を感じる場合は、糖質の摂取量を見直すことが必要です。目安として1食あたり糖質40g(おにぎり1個分)くらいに留めるとよいでしょう。一度にたくさん摂らず、複数回に分けて摂ることも、糖質疲労を避けるのにおすすめです。

食べる順番・時間・速度に気をつける

血糖値スパイクを予防し、食べ過ぎを防ぐためには、血糖値が上がりにくい食べ方(スローカロリー)を意識することが大切です。

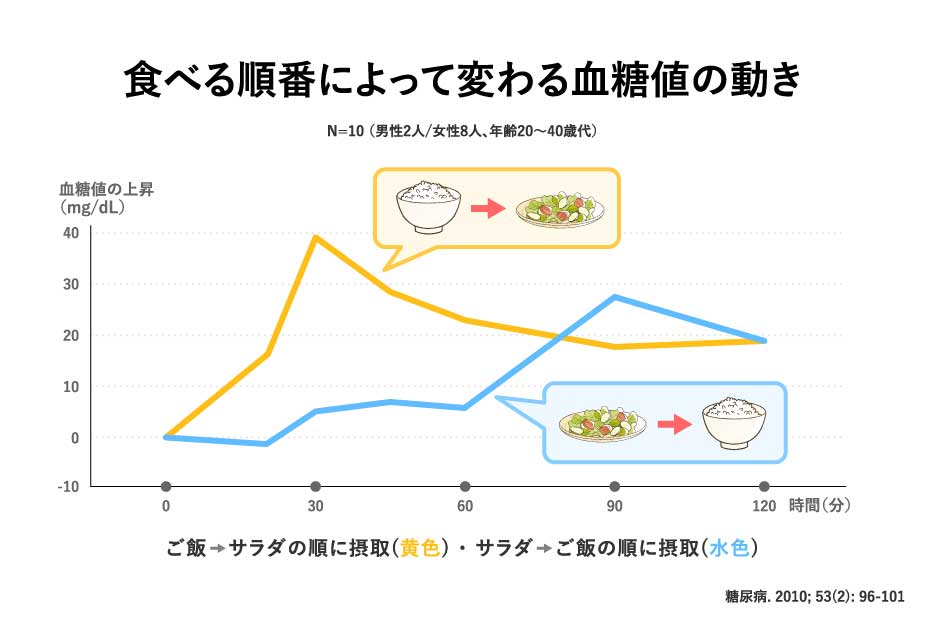

まずは、糖質が最後になるよう、食べる順番に気をつけること。順番としては、副菜(食物繊維)→主菜(タンパク質)→主食(炭水化物)の順など、糖質を最後に食べること(カーボラスト)を意識すると、血糖値の急上昇を抑えることができます。

また、夜遅くに食事を取ると、昼間に比べて血糖値が上昇しやすくなるため、注意しましょう。帰宅時間が遅いなどで夕食を食べる時間が遅くなる場合は、夕方にサンドイッチやおにぎりなどの炭水化物と野菜を食べ、帰宅後、野菜とおかずを食べるなど、食事を分けるように工夫すると、血糖値の急上昇を抑えることができます。血糖値スパイクを予防することは、空腹を我慢し続けた反動による食べ過ぎを防ぐことにもつながります。

満腹中枢が刺激されるまでにはある程度時間がかかるため、早食いは食事の摂取量が増えやすく、同時に血糖値の急上昇にもつながりやすいです。血糖値の急上昇を防ぐためには、おかずを食べてから主食を食べ始めるまでの間に15分程度差があるとよいといわれています。さらに、噛む回数が多い方が、食後2時間の血糖値が低くなるといわれているため、最低でも 30回噛むように心がけましょう。

その他、糖質は体内で消化され、最終的には単糖類の形で吸収されるため、白米よりも玄米のように、比較的ゆっくり消化吸収がされる食品を選ぶことも意識できるとよいでしょう。

甘いものや糖分(糖質)が多い加工食品などを避ける

食品・飲料に添加されている糖類の他、蜂蜜・シロップ・果汁・濃縮果汁中に天然に存在しているものを遊離糖類といいます。世界保健機関(WHO)は、この遊離糖類の摂取量を1日のカロリーの10%未満に減らすことを推奨しており、さらに5%未満(約25g)に抑えることで、より健康効果が増大するとしています。

しかし清涼飲料やお菓子などの加工食品には多くの糖質が含まれています。例えば、炭酸飲料には約60g、スポーツドリンクには約30gの糖類が含まれており、この基準量を簡単に超えてしまいます。加工食品を摂取する際には、栄養成分表示を参考にするようにしましょう。

ストレスを溜めない生活を心がける

ストレスが溜まると、ついつい甘いものを食べてしまうことも多いのではないでしょうか。脳はストレスを感じると、快楽中枢を刺激しようとします。糖質を摂取すると、それが強い刺激となり、ドーパミンやセロトニンなど快楽を感じるホルモンが瞬間的に分泌されます。しかしそれは長続きしないため、さらに刺激を得ようとして、どんどん糖質の摂取量が増えてしまうことに。

そのため、ストレスを感じたらすぐに糖質を摂取するのではなく、別のストレス解消方法を見つける必要があります。

例えば1日5~30分のリズム運動を3ヵ月続けると、セロトニンを分泌しやすい脳になるといわれています。ストレスを感じやすい人は、ウォーキングやジョギング、踏み台昇降などの運動を継続してみましょう。

また、偏った食生活による栄養不足も、精神状態に悪影響を与えるとされています。たんぱく質・脂質も適切に摂ることで満腹感・満足感の高い食事となり、間食を減らすことにつながります。脂質も大切なエネルギー源ですので、しっかり摂取するようにしましょう。

特にビタミンB群の不足は、健康な体の維持に影響を及ぼします。ストレスによって食生活が乱れがちなときほど、嗜好に偏ってドーパミンが異常に放出されるような食べ物を手に取ってしまい、疲労回復や健康を意識した栄養素がきちんと摂りづらくなっているかもしれません。栄養バランスが偏りがちな人は、ビタミンB群を含む栄養ドリンクを普段の食事に加えるのもおすすめです。

6~8時間の睡眠時間を確保し、質のよい睡眠を目指す

睡眠時間が不足すると、満腹感を起こすホルモン「レプチン」の分泌が低下して、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増えるため、食事量が増加しやすくなります。また血糖値をコントロールするホルモン「インスリン」の働きも悪くなるため、血糖値も上昇しやすくなります。

適切な睡眠時間は、年齢や季節、個人差によって異なりますが、成人の場合は6~8時間程度必要といわれているため、最低でも6時間は確保するようにしましょう。

質のよい睡眠を取るためにも、できるだけ決まった時間に就寝・起床するように心がけ、生活リズムを正すことが大切です。就寝前に疲労回復や睡眠の質の改善に有効な栄養ドリンクを活用するのもよいでしょう。

- <疲労の回復、日々の栄養不良に伴う睡眠の質(目覚めの悪さ・眠りの浅さ)の改善に役立つアリナミン製品>

糖分(糖質)を摂り過ぎた次の日に意識するとよいこと

糖質を摂り過ぎた翌日は、糖質の摂取を少なめにし、野菜、きのこ、海藻などの食物繊維や、ビタミン・ミネラル、肉・魚・豆腐・卵などのたんぱく質をしっかり摂るように意識しましょう。また水分には、空腹感を和らげたり、代謝を上げたりする働きがあるため、常温の水や白湯を積極的に摂ることもおすすめです。

また、糖質を多く含む食品をたくさん食べると、同時にそれを分解してエネルギーに変えるためのビタミンB1の必要量も多くなります。そのため、糖質を摂り過ぎたタイミングやその翌日は特に、豚肉や魚、大豆などビタミンB1を多く含む食品を意識して摂取できるとよいでしょう。食事からの摂取が難しい場合は、ビタミンB1などを含む栄養ドリンクやゼリー状飲料※を取り入れるのも一つの方法です。

※流動性のある粘稠なゲル状の液の製剤

※15歳以上1日1回1袋

糖分(糖質)の摂り過ぎ・不足に注意しバランスのよい食事を心がけよう

糖質の摂り過ぎは、カロリーオーバーや食後高血糖を招き、糖質疲労によるイライラや眠気・集中力の低下、ひいては肥満や生活習慣病などにつながります。糖質を摂り過ぎている人は主食の量を減らしたり、お菓子を控えたりすることを意識してみましょう。エネルギー産生へ効率よく生かすために、糖質の代謝を助ける「ビタミンB1」を含む栄養ドリンクを活用するのもおすすめです。

また糖質が不足すると、疲れやすくなったり、集中力の低下や筋肉量の減少を招いたりする可能性があります。健康的な毎日を送るには極端に糖質を制限するのではなく、日頃からバランスのよい食事を心がけることが大切です。

- <監修者(山下明子)サイト>

- <参考文献>

- 山下あきこ著「死ぬまで若々しく元気に生きるための賢い食べ方: 医者が教える「糖質依存」がなくなる本」あさ出版, 2022