更新日:2023年6月26日

手の痺れ(しびれ)の治し方。気になる原因や自宅でできる対処法を紹介!

手や指に感じる、ジンジン、ビリビリとした痺れ(しびれ)。手は毎日使う部位だからこそ、しびれると不快ですし、「もしかして病気?」と不安になりますよね。そこで今回は、自宅でできる手のしびれの治し方について、しびれの原因とともに紹介します。

監修

竹谷内 康修 先生

竹谷内医院 院長

INDEX

手のしびれはなぜ起きる?

一時的な血行不良によるもの

手がしびれる理由としてまず挙げられるのが、血管の圧迫による一時的な血行不良。手を下敷きにして寝たことで血の巡りが悪くなり一時的にしびれる場合などで、その原理は正座で足がしびれるのと同じです。しばらく経って治る場合は特に心配する必要はありません。

神経障害によるもの

神経の障害によって発生するしびれには、脳と脊髄の「中枢神経」がダメージを受けているものと、背骨から手足の末端へとつながる「末梢神経」がダメージを受けているものの2種類があります。後者の末梢神経は、神経そのものが中枢神経のように骨で守られていないため刺激や圧迫を受けやすく、しびれにつながりやすい傾向にあります。

この他、高齢の場合は脳梗塞、手足の動脈硬化性変化による虚血症状や、頸椎症に代表される骨格の変化など、年齢を重ねたことで生じるしびれも発生しやすくなります。

手のしびれを引き起こす原因や主な病気は?

手のしびれが続いていると不安になると思いますが、その原因は発症している部位や症状の出方、頻度などである程度見分けることができます。ここからは、考えられる具体的な原因を紹介します。

肩こり・首こり

スマートフォンを見るために頭部が肩より前に突き出て首の骨がまっすぐになる「ストレートネック」(スマホ首)やデスクワークなどによる猫背で、慢性的に肩や首がこっている人は多いのではないでしょうか?

こりを放置すると、筋肉の緊張状態が慢性化するだけでなく、脊椎の首の部分の頸椎(けいつい)が変形し、神経が圧迫され、その結果腕や手のしびれを引き起こすことがあります。

そのため、座りっぱなしや前屈みの姿勢など、体に負荷がかかり血行が悪くなるような体勢を長時間とらないよう注意しましょう。

なお、肩こり・首こりは、首が長く、なで肩の人に多く見られるようです。また、中・高齢者は、頚椎や胸椎、肩の関節の可動域が狭まったり、周囲の筋力が低下したりすることなどによって肩がこりやすくなることもあります。

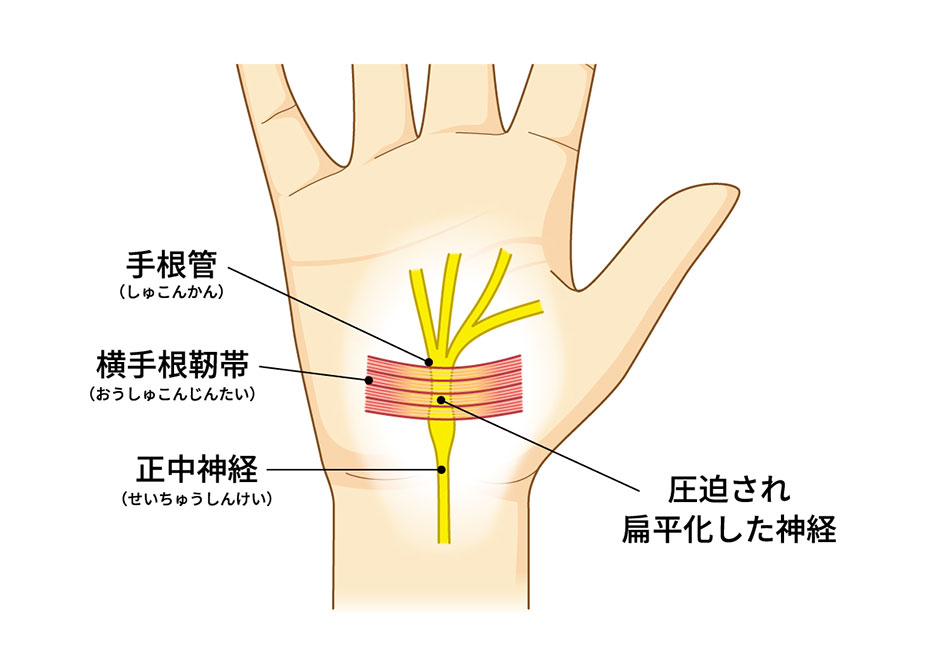

手根管症候群(しゅこんかんしょうこうぐん・正中神経の障害)

「手根管症候群」とは、末梢神経障害の中で最も多い病気で、手の親指から薬指の内側にかけて走る正中神経に障害が起きて、しびれや痛みなどを感じる疾患です。

特に妊娠・出産期や更年期の女性が発症しやすく、一般的に特発性で原因不明であることが多いです。また、仕事やスポーツなどで手を酷使している、骨折している、腫瘍・腫瘤などのできものが神経を圧迫している、などが原因で起きる場合もあります。

手根管症候群の特徴として、夜中や明け方の時間帯、自転車や車の運転中に痛みが強くなることが多く、手を振るとしびれが和らぎやすいことが知られています。両手首を直角に曲げて、手の甲同士をくっつけた状態を1分間続けてみましょう。その間にしびれが強くなれば、手根管症候群の可能性が高いです。また、病気が進行すると親指の付け根の筋肉が痩せるという特徴もあります。

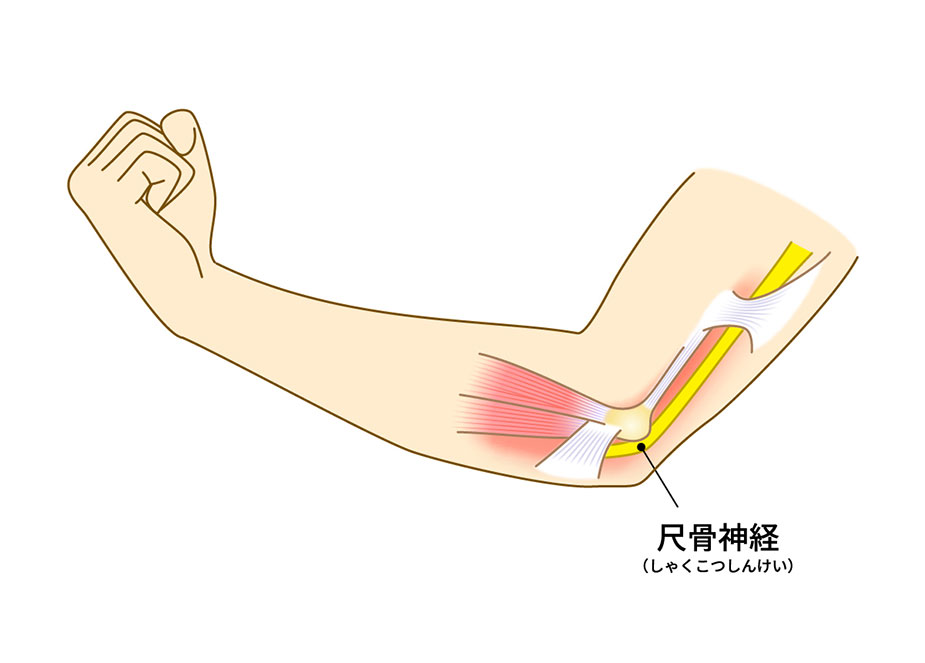

肘部管症候群(ちゅうぶかんしょうこうぐん・尺骨神経の障害)

「肘部管症候群」は、手の薬指の外側から小指にかけて走る尺骨神経(しゃっこつしんけい)に障害が起きて、しびれや痛みなどを感じる疾患です。

手根管症候群同様、仕事やスポーツ(特に野球や柔道)などで手を酷使したり、神経を固定している靭帯や腫瘍・腫瘤が神経を圧迫したりすることで発生しやすくなります。また、子どもの頃の骨折や、加齢などによる肘の変形で発生することもあります。

肘の内側を叩くと、小指にかけて広がるようにしびれや痛みを感じるのが特徴です。

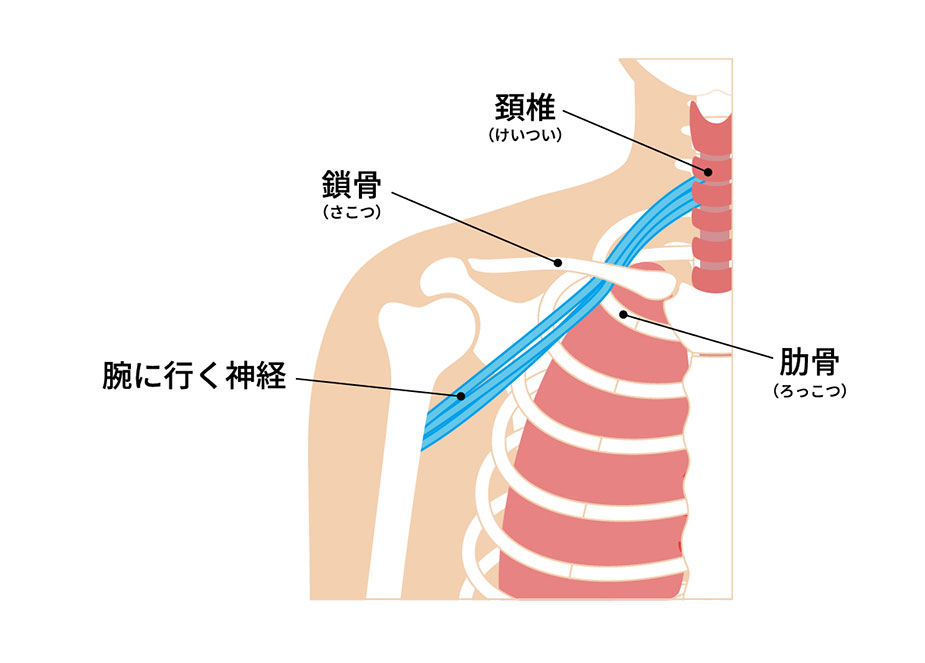

胸郭出口症候群(きょうかくでぐちしょうこうぐん)

肩周りから二の腕あたりを通る腕にいく神経「腕神経叢」(わんしんけいそう)が圧迫されてしびれが生じるときは、「胸郭出口症候群」の可能性があります。

なで肩の女性に多く、つり革に掴まるときや洗濯物を干すときなど、腕を挙げる動作をしたときに、腕や肩甲骨周辺を中心に手の甲までしびれを感じます。

その他の病気

・糖尿病

糖尿病をきちんと治療しないと、高血糖により末梢神経に障害が起こり、手にしびれや痛み、麻痺が生じることがあります。一般的に、左右対称に症状が現れるので、両手がしびれる場合は糖尿病かもしれません。

・脳卒中(脳梗塞、脳出血など)

手のしびれの他に、ろれつが回らない、吐き気がする、物が二重に見える、体の半分が麻痺するなどの症状をともなう場合は、脳卒中の可能性があります。

脳の病気は、発作が起きてから治療を開始するまでのスピードが重要です。すぐに救急車を呼んで適切な治療を受けましょう。

手のしびれは自分で治せる?予防する方法は?

固定して安静にする

手のしびれを和らげるうえで最も大事なことは、患部を安静にすること。必要に応じてサポーターやコルセットを活用して、手首を激しく動かす運動や曲げ伸ばしの動作はなるべく避けましょう。

ストレッチや適度な運動を行う

血行がよくないと肩こりや首こりを生じさせ、結果として手のしびれを引き起こすことがあります。体を動かすことは、血行を改善するので、ストレッチや散歩などの適度な運動を日ごろから心がけましょう。

先述の通り、腕や手のしびれは、頸椎の変形によって神経が圧迫され現れることがあります。そのため首を中心としたストレッチはおすすめです。

・ストレッチ例

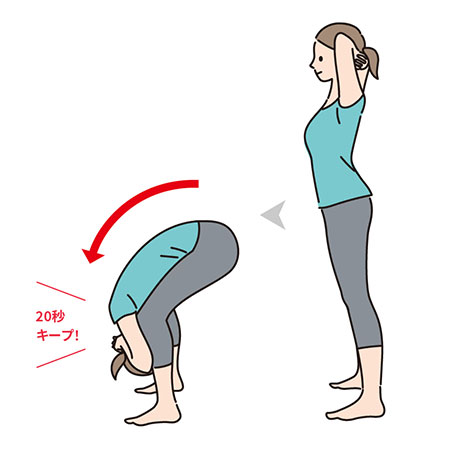

①首伸ばし

- ・足を肩幅に開いて立つ。両手は組み、手のひらを後頭部にあてる。

- ・ゆっくりとした動作で前屈し、頭の重みで首を伸ばす。そのあと、両手でゆっくり後頭部を押し、両足の間に頭を押し込む。20秒キープ。

- ・これを3回繰り返す。

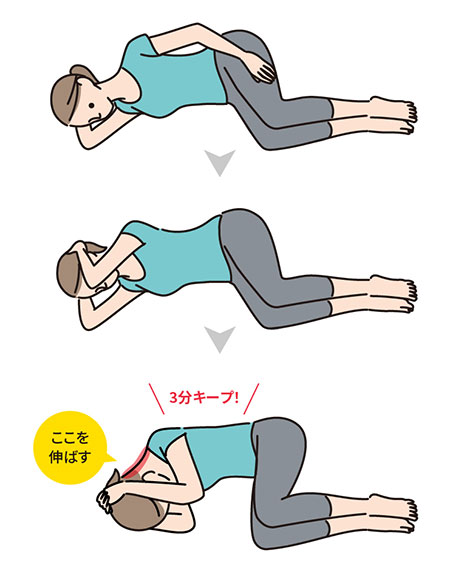

②横向き首伸ばし

- ・横向きに寝てひざと股関節を90度ぐらい曲げて足を前に出す。下側の手は手のひらを後頭部にあてる。首が低くならないように枕を使う。

- ・上側の手も後頭部にあて、両手を組む。

- ・腕の力で頭を腕に引き寄せ、首の後ろ側を伸ばす。3分キープ。

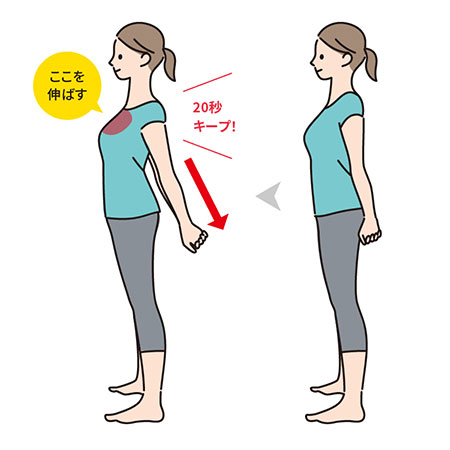

③胸のストレッチ

- ・足を肩幅に開いて立つ。両腕を背中側に持っていき、お尻のあたりで両手を組み合わせる。

- ・両腕を体から離し、腕全体を斜め下の方向に引き下げる。左右の胸と胸椎の伸びを意識し、20秒キープ。

- ・これを3回繰り返す。

患部を温めたり揉んだりする

しびれや痛みが強くないときは、患部を温めたり揉んだりして血行をよくすると症状が和らぐことがあります。しかし、神経が麻痺している場合は熱さに鈍くなっているので、カイロ等で温める際は低温やけどにはくれぐれも注意しましょう。

姿勢を正す

血行をよくするために、正しい姿勢でいることは大切です。特に手の神経は首からつながっているので、スマホ首や猫背などにならないよう気をつけましょう。姿勢の悪さは腰痛の原因となり、体の他の部位のしびれにもつながります。

スマートフォンを使用する際は目の高さに持つことで首への負担を軽減できます。パソコンについても同様です。なるべく画面が正面にくるデスクトップがおすすめ。ノートパソコンの場合は、外付けのキーボードを設置し、台などの上にパソコンを置いて目線の高さが上がるように工夫してみましょう。

バランスのとれた食事で予防する

日頃から栄養バランスが整った食事をすることも大切です。例えば、ビタミンB1をはじめとするビタミンB群は、神経の機能に関わるビタミン。また、ビタミンEは、血液循環に関与するビタミンとして知られています。

ビタミンB群のそれぞれの特徴については次の通りです。

・ビタミンB1

ビタミンB1は、糖質の代謝に影響するビタミン。神経の働きにも関与しているので、神経の機能を正常に保つため、不足しないようにすることが大切です。なお、豚肉や、精製していない穀類・豆類などに多く含まれる一方、貝類、わらび・ゼンマイなどの山菜、コイ・フナなどの淡水魚には、ビタミンB1を分解してしまう酵素(アノイリナーゼ)が含まれているので、偏った食事内容とならないようにしましょう。

・ビタミンB6

ビタミンB6は、神経伝達物質のアセチルコリンや、タンパク質・脂質・炭水化物といった三大栄養素の代謝を補助する酵素として、また、ホルモン調節因子などとして働きます。バナナやイモ類、赤身の魚などに多く含まれており、不足すると末梢神経の障害や肌荒れなどを引き起こします。

・ビタミンB12

ビタミンB12は神経や血液細胞を健康に保ち、DNAの合成を助ける栄養素です。不足すると、神経障害や感覚異常の他、記憶障害、うつ病、慢性疲労、運動時の動悸や息切れなどを引き起こすことも。のりや貝類、魚類など、海の幸に多く含まれるので、菜食主義の人は特に意識的に摂取しましょう。

家事や仕事で忙しく、バランスの良い食生活を常に心がけることは難しいかもしれません。そのような際は、サプリメントなどを活用するのもおすすめです。

市販薬を取り入れる

また、手のしびれに対する効能がある市販の内服薬もありますので、利用するのも1つの方法です。

・末梢神経の修復に関与する「メコバラミン」と「葉酸」

メコバラミンは、活性型ビタミンB12の一種。体内に入るとすぐに働ける状態のため、食事などで摂取できる天然のビタミンB12に比べ、効果を発揮しやすい医薬品の成分です。

また、同じビタミンB群の一種で細胞の生産・再生に関与する「葉酸」と協力し、末梢神経の修復に影響を与えることも知られています。

・血液循環に関わる「ビタミンE」

ビタミンEには毛細血管を広げる効果があり、体の血液循環をよくする働きがあることで知られています。血のめぐりがよくなると筋肉の活動に必要な栄養分や新鮮な酸素が運ばれやすくなるので、疲労回復に効果的。手のしびれ改善にもつながります。

これらの成分を参考に、ドラッグストアなどで店頭の薬剤師や登録販売者に相談するとよいでしょう。

・外用薬

湿布などの貼り薬や塗り薬には、炎症をしずめ、痛みをやわらげる効果があるので、必要に応じて活用するのも良いでしょう。

ストレスを溜め込まない

心配ごとがあるなど、精神的にネガティブな状態でいるとしびれは悪化しやすいと言われています。必要以上に思い詰めず、趣味に打ち込んだり、しっかり休息をとったりしてストレスを発散するようにしましょう。

長引くしびれには注意! 放置せずに医療機関を受診しよう

長時間の圧迫による血行不良や、神経の病気など、手のしびれの原因はさまざまです。また、手のしびれ以外にも不調が出ている場合は、脳の病気などの可能性もあり、一刻も早い治療が求められます。症状が長く続くときや、症状に変化がみられる ときは我慢せずに医療機関(整形外科や神経内科など)に相談しましょう。

- <参考文献>

- 手足のしびれ・痛み|日本臨床内科医会

- 日本内科学会雑誌第103巻第8号

- 厚生労働省eJIM | 「統合医療」に係る情報発信等推進事業

- 「胸郭出口症候群」|日本整形外科学会 症状・病気をしらべる

- 「頸椎症の名医が教える 竹谷内式 首トレ」竹谷内康修(著)