更新日:2023年12月27日

足の痺れ(しびれ)の治し方。気になる原因や自分でできる対処法を紹介!

足の痺れ(しびれ)は、痛みや不快感を覚えるだけでなく、「歩きづらい」「力が入らない」など、日常生活に支障をきたす症状につながる場合もあるため、できるだけ早く治したいですよね。

「触った感じが鈍い」といった感覚の低下や、「ビリビリ」「ジンジン」といった感覚の異常が現れる“しびれ”。ここでは、足のしびれの原因やしびれの症状緩和のための対処法を紹介します。

監修

竹谷内 康修 先生

竹谷内医院 院長

INDEX

足のしびれの原因は?

足のしびれと一言でいっても、その原因は人によってさまざまです。正座した際に起きる一時的なしびれもあれば、糖尿病などの疾患が隠れている場合もあります。代表的な原因を以下で紹介していきます。

血行不良によるもの

足のしびれの原因の一つに、手足の血管が細くなり、血流が悪くなる血行不良があります。正座を長時間したあとに足がしびれるのは、多くの場合これが原因です。同様に、よくない姿勢を続けると血流が悪くなり、しびれが起こりやすくなります。これらは一時的なものなので心配はいりません。

神経圧迫によるもの

体内の神経が圧迫され、異常が起きることで発生するしびれもあります。神経には大きく分けて2種類あり、足にしびれを感じた際は、脊髄などの中枢神経に異常が起きている場合と、神経根や足にある末梢神経に異常が起きている場合が考えられます。

神経圧迫によるしびれは、発症している部位とその症状、発症する状況や頻度などで詳細を判別することが可能です。特に高齢の方は、年齢を重ねるにつれて骨格が変化するため、神経障害の有病率が高まる傾向にあります。気になる場合は医療機関を受診してみましょう。

ビタミンB群の欠乏によるもの

ビタミンB群の欠乏によって末梢神経に障害が起き、しびれが出ることがあります。

例えば、ビタミンB1は、糖質の代謝に影響するビタミンです。食事が炭水化物や糖類に偏ると不足しやすく、欠乏すると「手足がしびれる」「力が入りにくい」といった症状が起きることもあります。

また、肉・魚・卵などを摂らない食生活を送っていると、ビタミンB12が不足しがちになります。欠乏すると、貧血や、重度の場合は手足のちくちく感、感覚消失といった症状が出ることも。

赤血球の形成やDNAの合成に関わる葉酸は、ビタミンB12と協力して体内で働きます。葉酸が欠乏した場合も、ビタミンB12が欠乏したときと同じように貧血などの症状が出るため、注意が必要です。

ビタミンB6は、血液や中枢神経系、皮膚における代謝や、タンパク質や炭水化物、脂質などの代謝を助ける酵素として働くとともに、神経伝達物質の生合成を行っています。魚やレバーに多く含まれており、欠乏すると末梢神経障害や抑うつが引き起こされます。

骨や関節の怪我・糖尿病や脳卒中などの疾患によるもの

神経や栄養状態に異常がなくても、怪我などで骨や関節に不具合が起こり、しびれが出ることがあります。また、リウマチや痛風など、関節に障害が起こりやすい病気も、足のしびれの一因になります。

その他、糖尿病や脳卒中といった重大な疾患が潜んでいる場合もあります。

糖尿病を治療せずに放置した場合は、末梢神経に障害が起きて、しびれや痛みが発生します。また、脳梗塞をはじめとする脳卒中でも、代表的な症状として、しびれや痛みが挙げられます。脳卒中は急速に症状が進むだけでなく、後遺症のリスクもあるため、治療の緊急性が高い病気です。半身性の麻痺などをともなう場合はすぐに救急車を呼んでください。

原因がわからない場合も

足のしびれで悩んでいる方の中には、医療機関を受診して詳しく検査しても、しびれの原因がわからないという人も少なくありません。そういった症例では、ウイルスへの感染や更年期障害、ストレスなどがしびれの原因と推測されるケースもあります。

足のしびれを起こす疾患とその症状は?

足のしびれをともなう疾患は数多くあり、原因となる部位や治療方法もさまざまです。ここでは、足のしびれを引き起こす疾患を一部紹介します。疑われる症状があっても自己判断はせず、まずは医療機関を受診しましょう。

腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)

「脊柱管」という背骨にある神経の通り道が加齢によって狭くなり、そこを走っている神経が圧迫されることで、足にしびれや痛みが生じた状態を腰部脊柱管狭窄症といいます。背中を伸ばして歩くとしびれが強くなり、腰をかがめてしばらく休むと治まるものの、また歩き出すと痛みやしびれが出てくる「間欠跛行(かんけつはこう)」という症状が特徴です。

腰椎椎間板(ようついついかんばん)ヘルニア

腰椎椎間板ヘルニアは、腰の背骨をクッションのように守っている椎間板の外側の線維輪に亀裂ができ、椎間板の中心部にある髄核が外に押し出されてしまっている状態。症状としては、腰やお尻が痛む他、足にしびれや痛みが発生します。症状が進むと足に力が入らない、つまずきやすくなるなどの運動障害が起きることも。ものを持つときや前かがみになるときに痛みが増す傾向があります。

足根管(そっこんかん)症候群

アキレス腱付近から足の裏へとつながっている神経に障害が起き、かかと以外の足裏や足首、足の指に痛みが出ている状態を足根管症候群といいます。この神経は、内くるぶし内部の狭い空間を血管や腱とともに走っているため、血管や腱によって圧迫されやすくなっています。足の甲やふくらはぎには症状が出ないのが特徴です。心不全や腎不全によるむくみ、骨折、甲状腺機能低下症などが一因になることもあります。

栄養欠乏性ニューロパチー

末梢神経に障害が起き、手足のしびれや筋力低下が起きている状態をニューロパチーといいます。栄養欠乏性ニューロパチーの原因は、ビタミンB群・ビタミンEなどの欠乏です。疑われる症状がある場合は、早急にビタミン剤による治療を始める必要があります。

※以上の疾患は、医師の診断が必要です。上記疾患が心配な場合には、早めに医師の診察を受けましょう。

足のしびれを治すには?自分でできる対処法

ここからは、足のしびれを和らげたいときに効果的な対処法を紹介します。根本から治療するためには医師の診察が必要ですが、自分でケアすることで症状が緩和される場合もあります。無理のない範囲で試してみましょう。

安静にする

足のしびれや痛みが急激に現れた場合、まずは安静にして体を休めましょう。しびれが強いときに無理をしてしまうと、症状が悪化する可能性もあります。ただし、長期間横になったままだと筋力の低下などを招くこともあるので、安静期間が終わったあとは無理のない範囲で体を動かすことが大切です。

前かがみの姿勢をとる

腰部脊柱管狭窄症がしびれの原因の場合、前かがみの姿勢をとるとしびれが和らぐことも。立ちっぱなしになるとしびれや痛みが出る場合は、肘をつく、5〜10cmほどの足台に片足を乗せるなどすると、腰のそりが和らぎ、長く立っていることができるでしょう。

同様に、歩いているときは、杖をついたり、手押し車を押したりして前かがみになると、長く歩くことができます。

温める

しびれや痛みの急性期を過ぎて、症状がある程度落ち着く慢性期には、温めるというケアも有効です。血流が改善することで、症状が和らぐ可能性があります。

糖尿病や神経障害などの影響で神経に麻痺がある場合は、低温やけどに気づけないこともあります。カイロなどで患部を温める際は十分注意しましょう。

姿勢をよくする

猫背や腰を落として座る癖があると、部分的に神経の血流が悪くなり、しびれや痛みが出ることもあります。よくない姿勢を見直して、腰や背骨に負担がかからない姿勢を意識してみましょう。

適度な運動やストレッチをする

散歩やストレッチなど、適度な運動を続けることも大切です。血流を改善することができ、しびれの改善につながります。

症状の度合いに応じて、無理のない範囲で体を動かしましょう。しびれが強い急性期には安静にすることも大切です。

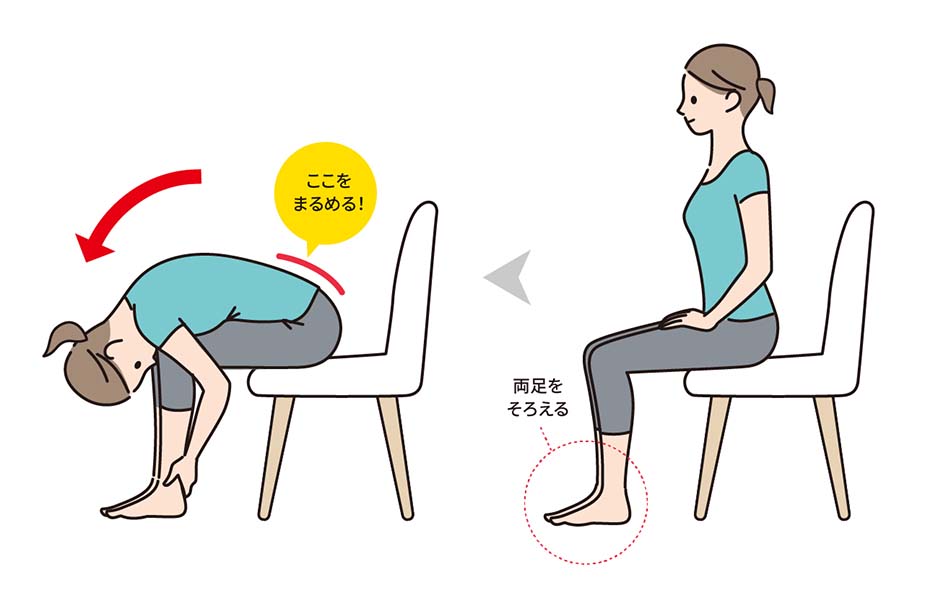

おすすめストレッチ:腰まるめ体操

STEP1.椅子に腰かけて両足をそろえる

転倒を防ぐために、足の裏をしっかりと床につけましょう。前に倒れないよう椅子に深めに腰かけるのがポイントです。

STEP2.上半身を曲げて腰をまるめる

上半身を曲げて両手で足首をにぎり、胸が太ももにつくようにします。腰がしっかりまるまっていることを意識しましょう。この姿勢で30秒キープしてください。

椅子から少しお尻が浮くぐらい腰をしっかりまるめるのがポイントです。勢いをつけて曲げると、転倒や、かえって腰を痛めるリスクがあるので気をつけましょう。

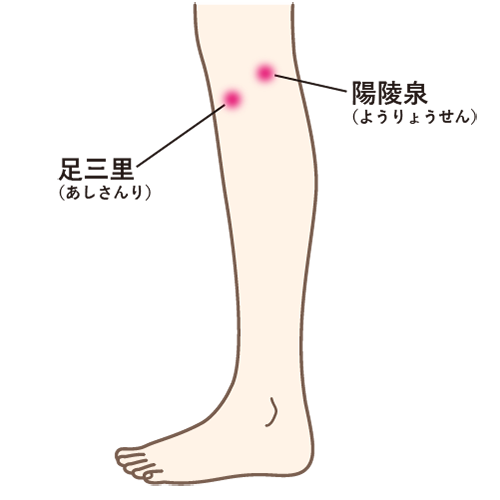

ツボを押す

ツボを押すのもおすすめです。膝裏外側にある腓骨神経内の血流を改善することで、しびれが和らぐことも。しびれがある箇所が、脛から足先(足の前側)の場合は「足三里(あしさんり)」というツボを、ふくらはぎから足首(足の後ろ側)の場合は「陽陵泉(ようりょうせん)」というツボを押すとよいでしょう。

ストレスを溜めない

しびれや痛みは、心配事があるときに悪化し、リラックスしているときによくなる傾向があります。「治らないのでは」と不安になることもあるかもしれませんが、治療を受けているのなら必要以上に心配しないようにしましょう。趣味などを通じてストレスを解消するのがおすすめです。

バランスの取れた食事を取る

食生活の偏りによってビタミンB1・B6・B12などビタミンB群の不足が続くと、しびれや力の入りにくさが現れる場合があります。また、ビタミンEは末梢の血液循環に関わるため、心がけて摂るとよいでしょう。

一部の栄養素に偏らず、バランスの取れた食事を取ることはしびれを予防するためにも大切です。特に、ビタミンB群が多く含まれる肉・魚・卵、ビタミンEが豊富なナッツ類・葉野菜を意識して取り入れてみましょう。

神経の働きや血液循環に関与するビタミンが配合された市販薬を活用するのも一つの手

足のしびれの一因にはビタミンの不足が考えられますが、食事からビタミンを十分に摂ることが難しい場合には、市販薬を活用するのも一つの手です。

糖質を代謝してエネルギーを作るビタミンB1は、神経や心臓が正常に働くために必要不可欠な栄養素です。また、ビタミンB12は傷んだ末梢神経の修復に関与しており、ビタミンEは抗酸化作用により細胞の損傷を防ぐ効果や血液循環にも関与しています。そのため、こうしたビタミンを含む市販の内服薬を活用することで、末梢神経の障害を抑え、足のしびれを緩和することができます。

まずは薬局・ドラッグストアの薬剤師などに相談し、自分にあった市販薬を見つけましょう。

- <足のしびれの緩和に>

しびれが長引くときは医療機関へ! 何科を受診すればよい?

血行不良や神経の障害など、足のしびれの原因はさまざまですが、思わぬ疾患が隠れている場合もあります。足のしびれが強い、1週間以上続く場合は放置せず、整形外科、脳神経内科などの医療機関を受診しましょう。

- <参考文献>

- 「最新版 腰をまるめて自分で治す! 脊柱管狭窄症」竹谷内 康修

- 手足のしびれ・痛み|日本臨床内科医会

- 厚生労働省eJIM