更新日:2024年5月27日

足ツボのツボ押し(指圧)にはどんな効果が?体の不調や冷えを緩和するツボも紹介

足のツボを押すと体の不調が改善されるのは本当?血液を押し上げる働きもあることから「第二の心臓」と呼ばれることもある「足」。また「二本の足は二人の医者」という成句もあり、古くから足は健康にとって大切な存在とされてきたことがわかります。実際、足には全身のさまざまな症状の緩和に役立つツボがたくさん並んでいます。ここでは、体の不調を緩和すると言われる、足のツボについて解説します。

監修

伊藤 剛 先生

北里大学北里研究所病院漢方鍼灸治療センター、北里大学客員教授

INDEX

足のツボを押すとどんな効果が期待できる?

そもそもツボとは?

東洋医学では、体の中にはあらゆる機能を保つためのエネルギー=「気」が巡っていると考えます。そのエネルギーが巡る経路を「経絡(けいらく)」と呼び、経絡に沿って並んでいる体表面のポイントが「経穴(けいけつ)」、つまり、一般的に「ツボ」と呼ばれる箇所です。なお、経絡には「経脈(けいみゃく)」と「絡脈(らくみゃく)」があります。経脈は主要な幹線通路の役割を果たしており、体中を縦方向に走る本流のようなもの。一方、絡脈は経脈を繋ぐ支流のようなものです。

ツボを針や灸で刺激する「鍼灸(はりきゅう・しんきゅう)」は古代中国を起源とし、江戸時代まで日本の医学として行われてきた、およそ三千年の歴史がある伝統医学です。

ツボは全身にありますが、とくに手足に重要なツボが集中しています。これまでの研究により、手足のツボは脊髄を介して脳に伝わり、脳から体の各部位に働くことがわかっています。

なお、十四本の経脈に乗っているツボを「正穴(せいけつ)」と言いますが、この正穴の位置や名称は世界保健機関(WHO)によって国際的に統一されています。このことから、西洋医学の発達した現代もなお、ツボ押しは重要な治療法として国際的に位置づけられていることがわかります。ツボを押す手技療法は、日本では「あんま」や「指圧」として行われてきましたが、使用するツボは鍼灸で用いられるツボと同じです。

足が「第二の心臓」と言われる理由とは

全身の細胞が必要としている酸素や栄養素は、血液の流れに乗って送り届けられています。そのような血液の流れは、心臓のポンプ機能によって生み出されます。しかし、足に向かう血液は重力の影響を受けるため、血液が滞ってしまいがち。そこで、血液がうっ滞しないように、ふくらはぎを中心とする足の血管の周辺にある筋肉が収縮して、血液を押し上げるようにサポートしています。これが、足が「第二の心臓」と呼ばれる理由です。

第二の心臓である足のポンプ機能が弱いと、細胞の新陳代謝で生じた老廃物が足に溜まりやすくなり、その影響は全身に及ぶことがあります。

同様に、免疫機能にとって大切なリンパ液の流れも足では滞りがちであり、足の健康は全身の健康にとって極めて重要と言えます。

・「二本の足は二人の医者」の意味とは

冒頭で述べたように、「二本の足は二人の医者」という成句が古くから存在します。この「二人の医者」とは、内科医と外科医を指します。つまり、二本(二人)の足(医者)がしっかり動くことが、内臓の働きや筋肉・骨の動き、また健康にとって重要であると、昔から考えられていたことがわかります。

・安定して立つには、本当は三本の足が必要?

人間は二本の足で立っていますが、本来物体が安定して直立するには、カメラの三脚のように最低でも三本の足(脚)が必要と言われています。

人間の足は二本であるのにもかかわらず、立ったり歩いたりできるのは、足に多くの神経や関節、筋肉、腱などが存在していて、それらが常に連携して全身のバランスを保っているためです。このことから、ツボ押しなどで足を刺激することで、それらの複雑な仕組みを介して、全身に影響を及ぼすことができると考えられます。

ツボ押しとリフレクソロジーの違いとは

ツボ押し(指圧)は、前述のように「経穴」という体の表面にある「点」を利用する療法です。このツボ押しとは別に、「反射区」という体表面に広がっている「面」を利用する療法として、「リフレクソロジー」も存在します。

リフレクソロジーとは、「反射」を意味する「reflex」と、「…学」を意味する「…-logy」を組み合わせた造語です。ツボが東洋医学に基づく療法であるのに対して、リフレクソロジーはアメリカインディアン(南北アメリカ大陸の先住民族)の伝統医療を起源とし、西欧で発展した療法とされています。台湾式足裏マッサージなどは、西欧のリフレクソロジーが東洋に普及・発展したものです。

・リフレクソロジーでも足は大切な部位

リフレクソロジーでは、体内の変化のサインが体の表面の反射区に現れると考えられます。そして、反射区の面を刺激することで体内に影響を及ぼし、自然治癒力を高める療法とされています。リフレクソロジーで「足ツボ」という言葉がよく使われていますが、正しくは「反射区」です。

反射区は手の平や足の裏、耳などに広がっています。なかでも足の裏の反射区は面積が広く刺激しやすいことが特徴で、リフレクソロジーでも足は大切な部位と位置づけられています。

なお、ツボ押しとの違いとしては、ツボ押しは一点を比較的強い力で刺激するのに対して、リフレクソロジーでは面を優しく刺激することが多いという点が挙げられます。

・東洋医学、西洋医学ともに足が重視されてきた

古代中国で書かれた世界最古の医書とされる「黄帝内経(こうていだいけい)」には、「観趾法(かんしほう)」という足裏刺激による治療が述べられています。また、四千年以上前の古代エジプトの壁画には足の裏を刺激して治療を行っている様子が描かれています。このように、足への刺激は全身の状態を整えるという考え方は、東洋、西洋を問わず古くから存在しています。

体の不調の緩和におすすめの足のツボ

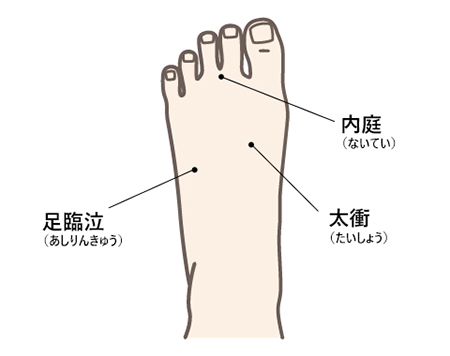

足の甲のツボ

肩こりや頭痛、腰痛を緩和する足臨泣(あしりんきゅう)

小指の骨と薬指の骨が分かれるあたり。「臨泣」という名前のとおり、押したときの痛みが強いため、いきなり強く押さず、徐々に力を加えていくようにするとよいでしょう。

足臨泣は、少陽胆経(しょうようたんけい)という経絡上のツボで、眼の病気やめまいを改善する他、肩こりや頭痛、腰痛を緩和すると言われています。また、押したときに生じる強い痛みを利用して、眠気覚ましに使われることもあります。

脚全体の血行を整える内庭(ないてい)

人差し指と中指の付け根の間あたり。指を広げたときに「庭」のように広くなることから「内庭」と名付けられたと言われています。

陽明胃経(ようめいいけい)という経絡上のツボで、脚の血行や動きを整える他にも、胃腸の働きを改善させ下痢などの症状を緩和する効果もあります。また、歯の痛みにも有効とされています。

目の緊張を緩める太衝(たいしょう)

足の親指と人差し指の骨と腱が接するところで、V字のくぼみから少し小高くなっているあたり。指の付け根の間を足首に向かってさすっていったときに、指が止まる部分で、指で押さえると動脈の拍動を感じることができます。また、太衝の「衝」という字は脈拍を感じられるツボの名称に使われます。

太衝は厥陰肝経(けついんかんけい)という経絡上のツボで、目の緊張を緩めるだけでなく、頭痛の他、のぼせ、めまい、月経痛、月経不順など女性特有の症状の緩和にも有効とされています。

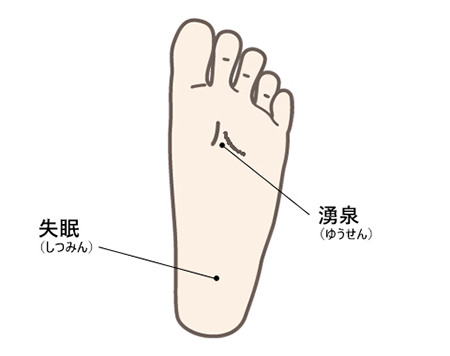

足の裏のツボ

体のエネルギーを生み出し多くの症状を緩和する湧泉(ゆうせん)

足の五本の指を曲げたときに、足の裏にできるくぼみのあたり。数ある足のツボの中でも重要なものの一つとされていて、名前のとおり、エネルギーが「湧き出る泉」のようなツボです。

湧泉は少陰腎経(しょういんじんけい)という経絡上のツボで、足の症状以外に、全身の倦怠感や疲れやすさ、不眠、ストレスや不安、高血圧の他、月経に伴う冷えやのぼせなどの女性に多い諸症状にも効果的で、「万能ツボ」とも言われています。

下半身の冷えを緩和する失眠(しつみん)

かかと中央のわずかに凹んだところにあるツボです。失眠は即効的な効果が期待される奇穴の一つで、冷えやむくみを緩和する他、「失った眠りを取り戻す」という名前のとおり、不眠の改善によく用いられます。

皮膚が硬い部分にあるツボなので、握りこぶしの指の関節部分を押し当てたり、ゴルフボールなどを使ったりするとよいでしょう。

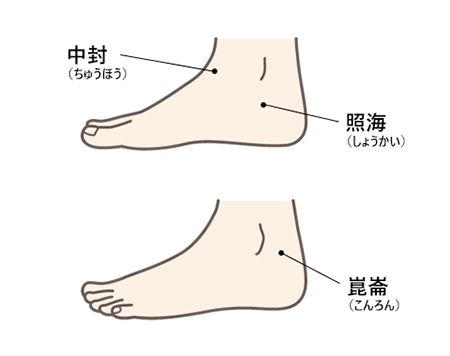

足首のツボ

背中の痛みや腰痛を緩和する中封(ちゅうほう)

内くるぶしの前にあるくぼみのあたり。背中の痛みや腰痛に効果があると言われています。中封は厥陰肝経(けついんかんけい)という経絡上のツボで、下腹部の血流の改善を通して、頻尿や尿漏れを防ぐように働くほか、下腹部の痛みや吐き気の緩和にもよいとされています。

首こりや腰痛を緩和する崑崙(こんろん)

外くるぶしの後ろで、アキレス腱の手前にあたるくぼみの中あたり。崑崙は太陽膀胱経(たいようぼうこうけい)という経絡上のツボで、首こりや腰痛、後頭部痛、坐骨神経痛、めまいなどの神経系の症状、あるいは脚の痛みや疲れ、むくみを抑えたり、高血圧や鼻血を止めたりと、多くの症状に有効とされています。

また、ふくらはぎや太ももの筋肉を柔らかくしたり、血行を改善したりするため、体の冷えを解消したり、体のたるみを引き締めたりするような効果も期待できます。

慢性化した腰痛を緩和する照海(しょうかい)

内くるぶしの真下にあるくぼみのあたり。照海は少陰腎経(しょういんじんけい)という経絡上のツボで、血行をよくし、慢性化した腰痛に効果的とされています。また腎経上のツボであるため頻尿など泌尿生殖器の障害に有効である他、血行改善作用により、女性に多い諸症状、または高血圧、不眠、不快感などにも効果的です。その他、アレルギー症状に対しても使われることのあるツボです。

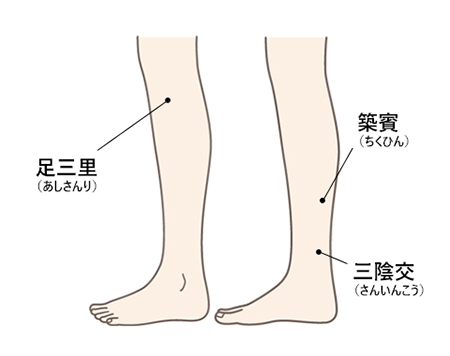

ふくらはぎのツボ

脚の疲れやむくみ、冷えを緩和する足三里(あしさんり)

膝のお皿の骨を外側から見て、その縁から指の幅四本分ほど下のあたり。

足三里は陽明胃経(ようめいいけい)という経絡上にあるツボで、倦怠感の改善に使われる他、胃の働きを活発にしたり、脚の疲れを解消したりする効果から、江戸時代には旅をするときや健康管理目的に三里の灸が流行りました。それ以外にも冷えやむくみの改善効果や、免疫機能を上げる効果、また、高血圧、ストレス、うつの症状などにもよいとされていて、「万能ツボ」や「長寿のツボ」と言われています。

女性に多いさまざまな症状を緩和する三陰交(さんいんこう)

内くるぶしから指の幅四本分ほど上のあたりで、骨の際の筋肉がないところ。

三陰交は太陰脾経(たいいんひけい)という経絡上にあるツボですが、同時に厥陰肝経(けついんかんけい)、少陰腎経(しょういんじんけい)といった二つの陰経の経絡も交差するため、合計三つの経絡の効果を期待できる重要なツボで、とくに女性に多い諸症状の改善に効果的とされています。例えば、月経痛、月経不順、自律神経失調症、更年期障害、不妊などです。その他にも、下痢などの消化器症状や抑うつ、不眠などを緩和するとも言われています。

脚のこりやだるさを緩和する築賓(ちくひん)

内くるぶしから膝の折れ曲がるところまでの長さのうち、下から五分の二程度で、すねから指二本分離れたあたり。このツボは「むくみの特効ツボ」とも呼ばれ、押すことで脚にうっ滞した血液が流れ出して、脚全体が温まることにより、こりやだるさを緩和するとされています。また、冷えのぼせ(冷え症の一つで、手足は冷たいのに上半身がのぼせている状態)や、乗り物酔い、あるいはこむら返りなどの脚に現れる症状の改善にも効果が期待できます。

足のツボを正しく押すコツ

ツボ押しのおすすめのタイミングは、リラックスしているときです。具体的には、入浴後や就寝前など。押し加減については、軽い鈍痛はあるものの、それと同時に心地よく感じる(イタ気持ちいい)程度にしましょう。なぜなら、異常のあるツボは痛みの感覚が過敏状態になっており、押すと鈍痛が生じるためです。

加えて、ツボ押し後に水分をしっかり摂ることで代謝がより高まり、溜まっていた老廃物が排出されやすくなります。このとき摂取するのは、常温の水でも大丈夫ですが、白湯や温かいハーブティーなどもよいでしょう。お茶やコーヒーなど、カフェインが入っているものは利尿作用や覚醒作用があるため、注意しましょう。

ツボ押しを避けたほうがよい状態や時間帯

ツボ押しを避けたほうがよいタイミングとしては、食事直後が挙げられます。食後すぐは食べた物の消化に血流を集中させたほうがよく、全身の血流を改善することになるツボ押しは避けるべきとされているからです。その他にも、飲酒後、発熱時、足に怪我をしているとき、妊娠初期、生理中なども、ツボ押しは注意が必要とされています。

また、ツボを押す前から痛みを感じる場所は炎症を起こしている可能性があるため、ツボ押しは控えたほうがよいでしょう。

なお、ツボ押しを行った後に、排尿や排便の回数が増えたり、発汗が促進されて喉が渇いたり、あるいは倦怠感が現れたりすることがあります。これらは「好転反応」と呼ばれるものであって、悪影響の結果ではありません。それまで溜まっていた不調の原因が解消される過程で生じるものと考えられており、通常は短期間で解消します。

身近な道具を使ったマッサージ方法も

足には効果を期待できる数多くのツボがあります。それらのツボを一つずつ指で押し続けるのは、なかなか大変で疲れてしまいます。とくに足の裏は皮膚が厚いため、イタ気持ちいいと感じるまで押すにはある程度強い力が必要です。

そのようなときは、例えば足のかかとで反対側の足の内側のツボや、膝頭(ひざがしら)で反対側の足の内側や後側、外側にあるツボを押し当てたりする事も可能です。また湧泉や失眠など、足の裏のツボならば、ゴルフボールやソフトボールを踏みつけるようにして刺激したりするという工夫もしてみましょう。他にも、ツボ押しやマッサージ用のローラー、足踏み健康板などを試してみるのもよいでしょう。ただし、刺激しすぎると皮膚や筋肉、角膜などの組織にダメージを生じ、もみ返しを起こしてしまい逆効果になることもあるため注意するようにしましょう。

また、足浴(足湯)の併用もリラックス効果が高まるため、おすすめです。お湯の位置は、三陰交の少し上あたりまでで十分です。浸かる時間は、足浴の効果として手がポカポカと温かく感じられるまでを目安に考えるとよいでしょう。

体の不調を感じたときにツボ押しと併用したい健康法

食事や栄養バランスを見直す

健康の基本は、食事と運動と休養(睡眠)という三つから構成されます。これらのうち食事については、適切なエネルギー量と栄養バランスに配慮することが欠かせません。

また、疲れやこり、冷えといった不調には、血流や代謝の悪化が関係していることが少なくありません。栄養素の中でも「微量栄養素」に注目してみましょう。微量栄養素とは、具体的にはビタミンやミネラルのことです。ビタミンやミネラルは、血流や代謝に欠かせない栄養素ですが、「微量」であるがために、偏食や少食などによって不足してしまいがちです。

主要栄養素(炭水化物、タンパク質、脂質)の量やバランスだけでなく、微量栄養素(とくに血流や代謝との関連の深いビタミンB1・B6・B12・Eなど)の不足にも注意しましょう。

適切に市販薬を活用する

ツボ押しでもなかなか疲れがとれない、肩こりや腰痛が緩和されないという場合には、市販薬を試してみるのもよい方法です。

市販薬の選び方として、頭痛や腰痛が生じたときに痛み止めを使うといった、症状に合わせた選び方の他に、血流や代謝の改善を意図してビタミン剤を使うといった選び方もあります。後者のように市販薬を使う場合は、前提として、日常の食習慣の乱れや運動不足などを見直したうえで使用することが大切です。

- 疲れたときのビタミンB1などの補給におすすめのアリナミン製品

- 眼精疲労、肩こり、腰痛などの緩和におすすめのアリナミン製品

足のツボ押しに頼りすぎることにも注意しよう

「二本の足は二本の医者」という成句もあるほど全身の健康と深い関係があると言われている「足」。その足のツボを刺激することは、足だけでなく、全身のさまざまな症状の改善が期待できる健康法の一つです。ただし、ツボ押しでは改善されない症状ももちろんあるため、ツボ押しに頼り過ぎるのは要注意。ツボ押しとともに栄養バランスや運動習慣を見直し、市販薬を活用しても症状が改善されない場合は、医療機関を受診して原因を調べてもらうようにしましょう。

- <参考文献>

- 日本理療科教員連盟・東洋療法学校協会編「新版 経絡経穴概論 第2版9刷」医道の日本社, 2021

- 伊藤剛「カラダを考える東洋医学」, 2021

- 伊藤剛「東洋医学の専門医がやさしく教える即効100ツボ」, 2020

- 主婦と生活社「最新版 よくわかるツボ健康百科」, 2009

- 扶桑社「やせる&不調に効く魔法のツボ」, 2021